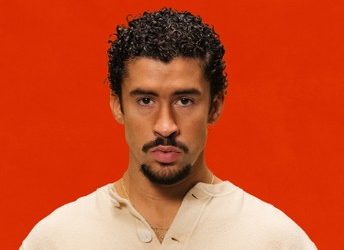

Musicians on Musicians: Andrés Cepeda & Duplat

Bogotá tiene un sonido que rara vez se nombra. No está en las palmeras del Caribe, ni en los tambores del Pacífico, sino en el gris que se filtra entre montañas, en el eco de un piano que resiste la lluvia. Allí, entre la nostalgia de quien creció escuchando vinilos y la impaciencia de quien compone desde un computador, se cruzan dos generaciones que parecen mirarse en el mismo espejo: Andrés Cepeda y Duplat.

El primero, figura esencial de enorme influencia para la música colombiana, lleva más de tres décadas convirtiendo las emociones en melodías que acompañan a todo un país. El segundo, pianista formado en la rigurosidad del mundo clásico, descubrió que los errores también pueden ser una forma de belleza.

En esta conversación para ROLLING STONE en Español, Cepeda y Duplat trazan un mapa emocional de Bogotá y de la música como un espejo del alma: hablan del peso del pasado, de la fragilidad como virtud, del amor como idioma universal y de esa náusea que aparece cuando un artista se enfrenta a su propio futuro. En medio de una industria que corre sin pausa, ambos reivindican algo esencial: la calma de un piano, una voz y una historia que solo puede contarse si se vive con el corazón abierto.

Duplat: ¿Recuerda la primera vez que se creyó músico?

Cepeda: ¡Ah… sí! Estoy obsesionado con eso. La primera vez que me imaginé músico fue cuando quería hacer lo que hace usted —cuando no está en un escenario cantando las canciones de su álbum de pop rock—, algo que a mí me parece genial.

Yo, de pequeño, quería hacer eso, porque mis viejos me llevaban a ver esos conciertos con la filarmónica o la sinfónica. Estaba el violinista, el chelista o el pianista; y ser ese solista que hacía el concierto para piano con orquesta era, para mí, el epítome del ser humano. Era como una vena muy potente de alguien que podía convocar la atención y la admiración de la gente liderando una cosa así. Y me parece muy interesante que usted lo haga. Tiene dos aspectos en su carrera musical: uno relacionado con el pop rock y los medios digitales de difusión de la música, y además tiene otra pata recostada en la música clásica y al concepto del músico clásico como pianista. He podido verlo y admirarlo. Me parece que ese fue el primer atractivo para mí, quería ser un músico clásico como los que me fascinaban. Sin embargo, luego descubrí otras cosas.

Usted empezó a estudiar piano muy pronto y a proyectarse como solista, como pianista clásico, ¿en qué momento dio ese giro para hacer esta otra parte de su carrera, que tiene que ver con el rock y el pop?

Duplat: Primero, yo no tenía ni la menor idea de su atención y amor hacia lo clásico. Creo que es algo muy de músicos, admirar esas cosas, porque siento que al público en general le aburre la música clásica.

Cepeda: Es el concepto básico de que lo clásico es aburrido.

Duplat: Sí, pero no tenía ni idea.

Cepeda: No, ese fue mi primer atractivo con la música, porque uno de mis hermanos mayores era estudiante de piano clásico; él quería ser pianista, pero un problema de espalda se lo impidió.

Duplat: Qué lección tan rara.

Cepeda: Sí, es que el tipo sufría mucho estudiando.

Duplat: Yo sí empecé en eso, me pasó lo mismo. Recuerdo el primer concierto de mi vida: la Sinfónica en el Colón cuando tenía cinco años. Mi hermano se vomitó en el palco y tuvimos que irnos temprano…

Cepeda: ¡Épico!

Duplat: Fue el primer concierto al que fui. Había una flauta dulce, aburridísimo… Hoy me aburriría mucho, pero en el momento lo admiré. Y yo, desde pequeñito, ya decía, “Quiero ser concertista”.

Cepeda: Por cierto, es muy duro.

Duplat: Ya me lo planteé, pero me pasó un poco al revés. Me metí tan de frente en la música clásica que, también, me estrellé al darme cuenta de cosas raras de este medio.

Cepeda: ¿Qué es lo que tiene de raro? ¿Cómo se estrelló usted con eso?

Duplat: Porque es un mundo muy competitivo. Yo tenía unos 14 o 15 años y pensé, “No, yo quiero ser un pianista serio. Llevo estudiando desde pequeño, pero voy a centrarme de verdad en ello”. Y tomé la decisión a los 13 años, que ya era tarde para ese mundo. Porque en ese medio, como a los 17 años, había niños de 10 años que tocaban como dioses, en un sentido muy técnico, tal vez. Pero créame, también había niños muy inspirados y muy geniales. Esa decepción es, en parte, por la hipercompetitividad. Hay una frase de Béla Bartók, un compositor clásico: “Las competiciones son para caballos, no para artistas”. Explica lo competitivo que es ese medio. Y esa decepción me hizo decir, “¿Por qué no?”.

Yo quise retirarme de la música. Mi plan B era ser matemático o físico, pero también encontré ahí el pop.

Cepeda: Espere. Lo que me está diciendo me lleva a otra pregunta que quería hacerle: las personas que hacemos música, cuando hablamos de pop o de música para el consumo de la gente, ya sea de nicho, hablamos de música popular que le puede gustar a mucha gente. La importancia del error, el descubrimiento del error o la maravilla de tener un error en nuestro campo del pop es otra cosa muy diferente. Cuando metemos la pata o hay algo disruptivo en el proceso creativo, hace que sucedan cosas muy buenas, todo lo contrario a lo que usted pudo experimentar en lo clásico.

Duplat: No es por hacer promoción, ni nada, pero ‘Dulce y amarga’, la canción que escribimos: ir, llegar y decir un verso donde reconozco que soy un poco defectuoso. El pop abraza el error —por eso digo en la letra de la canción—, el error mejora la música. La música popular, en general, está basada en cosas que uno hace mal y que le salen mal.

***

Duplat: Bueno, las canciones de amor y el amor. Yo pienso que el amor es el tema más importante de la música. Y que el amor no solo es la pareja y el romance.

Cepeda: No, hay muchas versiones de esa emoción, claro.

Duplat: El orgullo, la pasión… Entonces, ¿por qué escribir canciones de amor sobre cosas que ya se han hecho?

Cepeda: Claro, es la historia más vieja del mundo. Para empezar, ahí hay un reto: ¿cómo contar esa historia tan vieja de una manera distinta?

Uno aborda ese proyecto con ingenuidad y con ganas. No siempre sale bien. Escribir canciones de amor es un ejercicio inútil a veces, porque uno cae en la redundancia de lo que ya se ha hecho. Pero, cuando tienes la oportunidad de encontrar un ángulo o una aproximación ligeramente distinta, pasa algo interesante. Esa persona que escucha, que es el receptor del mensaje —al fin y al cabo, es un acto de comunicación lo que hacemos— y si encuentra que resuena con esa experiencia emocional tan humana que es el enamoramiento, el desamor o todo lo que tenga que ver con eso a ese tema le sorprende; lo agradece. También, lo premia llevando esa canción a un lugar especial de su vida, de la sociedad en la que se escuchó o del momento histórico en el que sucedió.

Encontrar esa manera distinta de hacerlo es lo que todos estamos buscando; estamos persiguiendo ese fantasmita. Porque, obviamente, como le decía, es la historia más vieja del mundo. Encontrar una manera diferente de hacerlo está en el corazón de la gente y perseguir eso es divertido.

Duplat: He tenido una perspectiva muy particular sobre el tema del amor. El amor es uno de esos sentimientos que aún nos cuesta describir.

Cepeda: Y, al mismo tiempo, es un cliché.

Duplat: Por eso la música y el amor van de la mano. La gente escucha música para sentir cosas que muchas veces no sabe cómo expresar con palabras. La música tiene esa capacidad de ser un lenguaje: describe esos sentimientos que son muy difíciles de plasmar en el lenguaje verbal. Tal vez si nuestro idioma fuera un poco más refinado, la música no hablaría de amor. Es una teoría que tengo.

Pero la música lo consigue con otro lenguaje, realmente, describir muy bien un sentimiento. Claro, cuando usted dice “amor” en español, está resumiendo demasiado una palabra. En la música hay millones de matices para ese sentimiento.

Cepeda: Nos hablan del amor: está el amor desde el punto de vista espiritual o religioso, y está el amor que tiene que ver más con lo romántico. Y el espacio para navegar no es muy grande. Quizá es necesario rendirse, uno como compositor y autor, ante ciertas canciones de amor de otros que oyó cuando estaba creciendo y alimentando su creatividad. Esas canciones de amor o de desamor son fundamentales para uno, como lo son las que uno puede hacer para alguien más. Entonces, se trata de recoger una idea de otro artista, de otro autor, que uno digiere, consume y suelta más adelante, y que está influenciada por lo que ha escuchado.

Esa es la dinámica de la creatividad pura. La idea original no existe. Uno siempre es esclavo de esas influencias y de todo aquello que le ha formado, no solo a nivel intelectual, sino sobre todo a nivel emocional. Entonces, uno siempre busca cómo emular esa emoción que alguna composición le hizo sentir para entregársela a otra persona. Y, en ese proceso, entra la cucharada que uno mete con las babas que uno tiene, cambiando ligeramente esa propuesta y se vuelve una nueva.

***

Cepeda: El pez habla de su acuario.

Duplat: Bueno, BOGOTÁ… Me parece que, siendo colombiano, en Colombia hay un tema muy fuerte de identidad. Siempre he sentido ese sinsabor, y aún lo siento, de que la imagen colombiana excluye al bogotano, en mi opinión. Se monta usted en un avión de Avianca, ¿y qué ve en la pantalla? Ve guacamayas, cumbia, festivales…

Cepeda: Pero eso es un poco loco. Se supone que el país ha padecido un centralismo, al que protesta, el que condena y el que juzga, pero que no se ve reflejado en las expresiones culturales.

Duplat: Lo que exportamos culturalmente no es Bogotá. Si usted fuera a otro país, el acento que conocen es el de Medellín y las figuras que conocen son de allá.

Cepeda: “¿Tú eres de Colombia? ¡Háblame paisa!”

Duplat: Ese es uno de mis incentivos fuertes para querer hablar de Bogotá, porque siento que, por alguna razón, no forma parte de la imagen cultural de Colombia.

Cepeda: En cambio, el bogotano sí consume, absorbe, y se apropia de todo lo demás. El bogotano puede sentirse orgulloso de la música del Pacífico, del vallenato, de la mochila que nos enseñó a cargar Carlos Vives, y de todo esto. Podemos sentirnos orgullosos de nuestros compositores, del festival y de lo que sea. Es un complejo que hemos tenido los bogotanos, que va a ser algo que puede ser un poco debatible, seguramente mucho. Y es que nosotros siempre hemos tenido ese complejo: estamos en los Andes, somos la capital y somos un poco como los londinenses, a los que nunca llegaremos a parecernos.

Tenemos este complejo tan pendejo. Pero, desde que abrazamos y recibimos la cultura del resto de nuestro país, hemos dejado de lado la nuestra, que es difícil de definir, porque Bogotá, siendo cosmopolita dentro de su propio territorio nacional, recibe gente de todas partes de Colombia y del mundo, por lo que es difícil definir al verdadero bogotano. ¿Quién es el bogotano? ¿El que viene a estudiar? ¿El que nació aquí? ¿El que trabaja aquí? ¿El que quiere llegar?

Duplat: Sí, y eso es precisamente lo difícil, que no hay un cliché al que aferrarse, no hay una respuesta obvia.

Cepeda: El bogotano va a la playa con medias y se broncea las pantorrillas, como le pasó a usted y a mí.

Duplat: Pero ese es el reto: intentar mostrarle a la gente lo compleja que es realmente la cultura bogotana. Sí siento que aquí se mezclan muchas cosas. A veces, me siento como un marciano diciendo mis influencias, un poco británicas, argentinas… Creo que a todos los bogotanos no les parece raro escuchar música del Reino Unido, de Estados Unidos o de Argentina.

Cepeda: Es que hemos sido un sifón cultural durante muchos años: mexicano, europeo, anglo en general, argentino, chileno, caribeño…

Los bogotanos tenemos fama de no bailar bien. Y es cierto, pero nos encanta el merengue, nos encanta la salsa. Desde los años 60 para acá, amamos el vallenato, tenemos cachacos y rolos expertos en vallenato que no se pierden un festival.

Duplat: El deseo de hablar de Bogotá es un poco eso, me frustra que no tengamos esa respuesta, tal vez. Ser bogotano culturalmente no significa tener una identidad clara, sino ser una mezcla de muchas cosas. Es muy complicado expresar eso.

Cepeda: Pero, además de eso, yo me siento pez en mi pecera. Es decir, que nací en Bogotá, crecí en Bogotá, hice mi carrera, formé mi cabeza y mi alma en Bogotá. Y el entorno —los barrios, las avenidas, los cerros, el cielo, la lluvia, cuando pica el sol—, de alguna manera, nos forman así como forman al caleño, al barranquillero, al pastuso y al llanero. Nuestra expresión se ve condicionada por el entorno.

Cada vez somos más capaces de explicar cómo es ese entorno, cómo nos hace sentir y cómo nuestra luz, nuestro sonido, nuestra convivencia y nuestros mismos problemas hacen que hagamos la música que hacemos.

Hace tiempo, hablamos de un tema especial, que es para mí como una columna vertebral de lo que es la bogotanidad, en términos musicales. Pero, hasta ahora, la ciudad no se había hecho sentir musicalmente en el mundo —en diferentes expresiones, generaciones y momentos—, pero ahora se está mostrando. Obviamente, no somos los únicos que hablamos de ello. Hay un grupo de gente que lo viene haciendo y que lo está haciendo ahora, gente muy joven que está entendiendo que merece la pena entender la pecera y tratar de descifrarla para contársela al resto del planeta.

***

Duplat: ¿Cómo se mantiene la ilusión de seguir grabando discos después de tantos años? ¿Y cómo se maneja la náusea y el vértigo de empezar en una industria que ya parece haberlo tenido todo?

Cepeda: Lo que no entiendo es otra manera de vivir. Me parece que por suerte empecé a hacer discos muy joven, y entendí esa vida desde muy joven. No comprendo otra forma de hacerlo y es un privilegio poder hacerlo.

Tener la posibilidad de contar con un presupuesto cada año, o cada dos años, para hacer un álbum como uno se lo imagina es un lujo que no se puede desperdiciar. Contar las historias que uno tiene en la cabeza desde su propio punto de vista, como hablamos ahora, es algo que no se puede desperdiciar. Y juntarse con amigos para hacer música, grabarla y mezclarla, es delicioso. Después, proponerla para ver qué siente y qué piensa la gente es delicioso. No me imagino otra manera de vivir.

Después, coger ese material y salir por el país o por el mundo a mostrarlo, es la reivindicación de que uno quiere mostrar su versión del asunto. Hay un tema un poco egoísta al decir, “Esto es lo que yo pienso, lo que yo sentí y así me lo imagino. Creo que tú también puedes sentirlo como yo”. Recibir ese feedback de, “Sí, yo también lo siento”, es delicioso y es adictivo. Y uno no puede parar de hacerlo.

Duplat: La náusea, qué gran palabra. La náusea de que así se siente, en mi opinión, ser un artista. No sé si siempre, pero al menos hoy en día. No sé, voy a ser muy sincero: es una época muy confusa.

La experiencia personal de ser artista, en mi opinión, no cambia mucho según en qué punto estés. Sigo sintiendo mi círculo igual, mi vida no ha cambiado mucho.

Cepeda: El error es pensar que es diferente.

Duplat: Pero, hay cosas fuera de mi vida que no puedo medir ni sentir. Y es curioso porque, hablando particularmente de mi caso, he hecho un gran trabajo para destacar en Bogotá, tal vez, en toda Colombia. Todo el mundo me dice lo que está sucediendo: “Pero, usted no lo ve así y nunca debe verlo así”. Mi día a día sigue siendo el mismo.

Cepeda: No se da cuenta de esa marea.

Duplat: Esa marea usted no la ve. Entonces, es una carrera muy desafiante para la mente.

Cepeda: Pero hay momentos de vértigo. Hay momentos en que llega a un punto en el que dice, “Me cago del susto por dar el siguiente paso”. Esa palabra creo que funciona muy bien. La náusea es darse cuenta de cómo todo funciona, pero el vértigo es decir, “Uy, me voy a lanzar a una cosa y no sé qué va a pasar. Veremos si le funciona a la gente o no”. Si uno no siente el miedo de lo que va a hacer, no lo está haciendo bien.

Duplat: Y, racionalmente, sé que se está haciendo un buen trabajo. Pero, instintivamente es confuso, porque no tienes las señales, sobre todo en la época en la que vivimos. No sé quién está oyendo la música en ese momento y usted no se entera de esas cosas.

Cepeda: Yo pienso que, si le da miedo o vértigo —que es una palabra que me gusta mucho—, es porque lo está haciendo bien. Es porque es bueno, que no es seguro.