Un puerto petrolero y otro proyecto para exportar gas licuado ponen en jaque la biodiversidad en la Patagonia

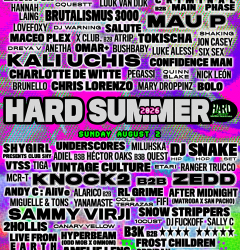

Un ballenato juega con su madre a unos metros de la embarcación. El motor se detiene y ambas permanecen un largo rato. Asoma una cola, las callosidades que las hacen únicas, la punta de la cabeza. Pareciera que la cría intenta llamar su atención. Joaquín Sánchez, el capitán de Rupestre, celebra el golpe de suerte. No es frecuente esa cercanía durante tanto tiempo. La primavera está en su esplendor y las ballenas, desde Viedma hasta Trelew, harán su aparición en cada parada de este viaje. En esa estación, esta parte del mundo se transforma en una especie de criadero de las ballenas francas australes. Estamos en el extremo norte del golfo San Matías, en la Norpatagonia argentina, y el agua es de un azul tan claro que fulgura. A pocos kilómetros de acá, señala el capitán, es donde llegaría el primero de los buques del plan Argentina LNG. De ser así, un titán de 300 metros de largo, que funciona como planta licuefactora flotante, cortará el paisaje y será el primero de al menos otros seis megabuques que planean hacer llegar hasta Fuerte Argentino, cercano a San Antonio Este.

En la embarcación viajan también algunos periodistas y miembros de la Campaña Golfo Azul para Siempre, que durante cuatro días, desde Viedma hasta Trelew, realizaron una intensa travesía en una combi XL para conocer las realidades de quienes viven de y por el mar. Visitaron investigadores, pescadores, comunidades costeras para entender por qué defienden y están en alerta por las posible modificación del entorno en el que viven. Antes de llegar a ese punto hubo que atravesar el puerto de San Antonio Este, donde esperaba un gigantesco buque llegado de China cargado con hierro para el segundo de los dos grandes proyectos que se traman en esta región: el Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que comprende un oleoducto y un puerto para exportar crudo. Ese barco, al lado del gomón en el que avanza el grupo, se ve realmente monstruoso, aunque es cien metros más pequeño que el primero de los que arribarán para el GNL. Las consecuencias de esas bestias en esta zona, que hasta ahora nunca tuvo tráfico de ese tipo, son las que movilizan a muchos a intentar evitar el posible impacto de esos proyectos.

El golfo San Matías es uno de los tres golfos norpatagónicos y desde hace dos años ya es centro de un debate intenso. Por un lado, acá se focalizan las promesas exportadoras de gas y crudo en dos proyectos que se instalarían a un extremo y otro de este lugar. Por otro lado, se tejen redes para resistir esto, que acá defienden por su belleza y su riqueza en diversidad natural: desde pingüinos hasta moluscos, desde toninas a merluza y langostino, el mar da turismo y pesca artesanal a las comunidades que lo rodean.

En el gomón viajan dos históricas de las luchas ambientales de los noventa: Raquel Perier y Mirta Carbajal, biólogas y aguerridas militantes que hace más de tres décadas ganaron en las calles la famosa ley provincial N°3308 que hasta septiembre de 2022 protegía este golfo de actividades petrolera, más conocida como la Ley Lassalle (en honor al legislador Alfredo Lassalle, que presentó el proyecto). Aunque en los medios se repita a diario cada anuncio de inversiones para que los proyectos avancen, esta discusión era impensable hace unos años, porque la ley protegía las aguas. Su modificación abrió la puerta a este escenario y la pregunta hoy pasa por ver hasta dónde se avanzará y cuánto se modificará lo que algunos llaman el Corazón Azul de la Patagonia, un cordón de 400 kilómetros que guarda historias de animales marinos, investigadores y lugareños con la vida tejida en la costa.

La ruta azul

El golfo San Matías se inicia en la provincia de Río Negro y se extiende hasta Chubut, en Península Valdés. En su primera sección, al norte, está el puerto de San Antonio Este, de donde salen las frutas que se exportan al mundo, y Punta Perdices, una playa remota con conchillas, que le dan un color abrillantado y que muchos promocionan como el Caribe patagónico. De este acceso al mar disfrutan, en un día de semana, los pescadores con sus cañas, intentando hacerse de algún pejerrey; una hilera de hombres y mujeres apostados en la orilla con baldes a sus pies. Desde el agua, se observa su parsimonia a la espera del pique.

El golfo de San Matías es una especie de gran y profunda olla. Esas características hacen que la circulación sea cerrada y que las corrientes pasen por el costado. “Es como si tuviéramos un retén hidrodinámico que va dando vueltas continuamente. Si hubiera un derrame, rápidamente contaminaría todo el golfo. Y peor si ocurre en verano, cuando están tantas especies reproduciéndose”, explica Perier. Para ella, de ocurrir algo así, el turismo y la pesca serían los más perjudicados. A su lado, Mirta Carbajal, que preside la Fundación Inalafquen (para la conservación de especies) y ha recorrido el mundo en barco varias veces, dice: “Y ahora que la población de ballenas comenzó a recuperarse, el riesgo es más grande. La ballena franca era una especie de las más amenazadas porque una vez cazada, flota. A diferencia de la ballena boreal, que es del norte, pero cumple la misma función en el ambiente, esta se recupera. A la boreal la cazaron tanto que hoy quedan apenas 200. Y muchas veces se chocan con los barcos enormes del tráfico marítimo. Barcos de ese tipo por acá podrían representar el mismo peligro”. Carbajal habla de la biodiversidad del golfo, de las aves migratorias que llegan del otro lado del polo, los peces, los delfines. Perier agrega: “Los dos primeros barcos van a llegar al Fuerte Argentino. Ahí vienen las ballenas a destetar a sus ballenatos. Sumale los buques que van a recibir a esos barcos metaneros para llevarles el gas desde la costa. Y sumemos la contaminación sonora. Lo económico supera lo ambiental”.

Petróleo y GNL

El oleoducto fue el primero de los dos grandes proyectos que se promueven con inversiones, anuncios gubernamentales y empresariales. Las noticias sobre el tema comenzaron a aparecer a fines de 2023. Poco tiempo después de modificada la Ley Lassalle, irrumpió en la escena pública como el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que comprende la instalación de dos monoboyas diseñadas para cargar buques petroleros de gran tamaño con hasta dos millones de barriles en Punta Colorada, a 150 kilómetros de Las Grutas. Llegarán ahí a través del oleoducto de 437 km que conectará con Allen, en la cuenca de Vaca Muerta donde el fracking que se realiza hoy deberá multiplicarse para satisfacer la demanda. La terminal de carga se ubicará en el extremo sur del golfo, que linda con la Península Valdés, en Chubut.

El plan Argentina LNG, la segunda gran apuesta, comenzó a tomar forma cuando YPF y la empresa malaya Petronas iniciaron conversaciones para la concreción de una planta de tratamiento de GNL (gas natural licuado). Durante mucho tiempo la incógnita fue dónde se podría realizar y sobrevino una puja entre las provincias de Buenos Aires y Río Negro por quién se quedaría con las inversiones para concretar la etapa de exportación de gas al mundo. Finalmente, triunfó el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck y el proyecto puso su pinche en el mapa del golfo, cerca de Las Grutas. Muy cerca de donde la ballena madre y su hija hacen el show para la embarcación.

Para que todo esto fuera posible fue que primero se modificó la legislación que tenía historia.

Historia de una ley

Era 1995 y Las Grutas todavía no había consolidado su perfil turístico para todo el país. En esos días, las calles de la costa rionegrina estaban alborotadas. Un consenso atravesaba la región y se activaba para oponerse al proyecto de YPF para instalar un puerto petrolero. Los diarios anunciaban el avance, pero las calles decían otra cosa. Durante largo tiempo sostuvieron una campaña ambiental y finalmente en 1999 lograron que se aprobara una ley que prohibía toda actividad petrolera en esa zona que señalaban como única en el Atlántico. Raquel Perier participó de esas afiebradas jornadas y hoy recuerda aquellos días: “¿Cómo se vivió? Se vivió en un estado de efervescencia, porque estábamos todos de acuerdo en salir. Les chiques salían a hacer murales frente a la plaza, en la parte de atrás de la policía. Y por otro lado nosotros, los investigadores, que en ese momento estábamos en lo que se llamaba Instituto de Biología Marina, estábamos todos en la calle. Todos unidos, hasta el intendente, el gobernador, que era de signo opuesto al de la nación (entonces era presidente Carlos Menem). Fue todo un tiempo de gran efervescencia en pos de que no se hiciera lo que después efectivamente no se hizo”.

En defensa de la biodiversidad, las actividades turísticas y la pesca artesanal que podrían estar en riesgo tanto por los impactos como por los posibles accidentes, la Ley N°3308 logró un blindaje contra el petróleo que durante años preservó el lugar como el único golfo del país sin explotación de ese tipo. El escudo duró hasta septiembre de 2022.

La uniformidad en las calles que describe Perier en aquellos años comenzó a resquebrajarse en los últimos tiempos. Ese lugar que hasta entonces era símbolo de joya natural, en la era del fracking comenzó a ser otra cosa para un sector que pondera las “características naturales que lo convierten en punto de exportación de clase mundial para el crudo de la cuenca neuquina”. En estos trece años habían sucedido varias cosas: el boom de Vaca Muerta, la crisis cambiaria, la necesidad de divisas y una población que, necesitada de trabajo, comenzó a ver en estas promesas la posibilidad de progreso. La modificación de la ley fue impulsada por el bloque de Juntos Somos Río Negro. Esta vez el gobierno provincial y el municipal de Sierra Grande, donde se instalará el puerto, coincidían. La legislación se modificó con una aprobación casi total de los presentes. Sólo uno se abstuvo. Hubo dos instancias. Las asambleas y quienes se oponían al proyecto no lograron entrar para participar de la discusión. Se enteraron tarde, en la entrada había representantes de organizaciones como la UOCRA (Unión de Obreros de la Construcción) que les prohibían el paso. El clima estaba tenso. No tardaron en conocerse los detalles del proyecto de YPF que venía a estrenar el cambio de la ley.

Lo urgente o lo sagrado

Sierra Grande es una de las localidades que más apoya el proyecto de construcción del oleoducto que terminará en el puerto petrolero. Está a pocos kilómetros de la costa de Playas Doradas y Punta Colorada, donde desembocará el largo tubo, y una recorrida por sus calles deja palpar cierto aire de abandono, como una ausencia que ha dejado huellas. Casas tapiadas, negocios cerrados, algo hace saber que varias puertas se cerraron. La memoria de un pasado minero que durante su época de oro fue el corazón de las dinámicas locales todavía parece latir en esas veredas. Desde el cierre de la mina de hierro, que supo ser de las más grandes del mundo, la tasa de desempleo acá ha marcado récords nacionales. “Queremos trabajo genuino”, “queremos futuro”, eran algunas de las frases que se escuchaban en las audiencias cuando se expresaban a favor del VMOS.

Raúl Victorica es un referente de la comunidad mapuche tehuelche en Río Negro. Trabajó en la mina de hierro en su momento y hoy defiende el golfo. “Toda la vida de chico me crie en el mar, pulpeando, por eso mis padres me han inculcado la parte de lo que es el mar, lo que es la naturaleza”, cuenta. A los 24, llegó a Sierra Grande y pasó quince años como empleado de la mina: “Pero siempre con la conciencia de dónde había nacido yo, ¿no? –dice–. Por eso tengo bien en claro lo que es ser mapuche y por lo tanto estoy ligado al mar, a la tierra, a la montaña, a todo lo que sea naturaleza viva. Hay que mantener el equilibrio. Por eso agradecemos todo lo que sacamos del mar, de la tierra, de los árboles”.

Desde Sierra Grande, en pocos minutos, se llega a Playas Doradas, una villa balnearia pequeña y silvestre. Desde sus costas puede verse a lo lejos el puerto desde el que el hierro se dirigía hacia el mundo. Una serie de estructuras hoy abandonadas que se oxidan en silencio y que todavía mantienen sus bases en el mar. Cerca de ahí se construirá el puerto para el VMOS. En esa parte la playa es casi virgen, las caracolas tienen formas delicadas, hay cangrejos escondidos en rocas y gaviotas que se tiran en picada contra el agua.

A pocos kilómetros de acá, San Antonio Oeste deja ver en sus calles los retazos de su historia pasada: una costa con cangrejales, una parte de humedal, el museo con la arquitectura de comienzos del siglo XX, cuando el tren era toda una novedad. Unas cuadras hacia adentro, está la casa de los Molina, una familia histórica de pulperos que conocen cada rincón de estas playas. En la casa de Héctor están reunidos Mabel y Juan, que son hermanos. Acompaña también a Alberto Fidel, que nació en 1945 y sigue eligiendo esta forma de vida. Los pulperos llevan generaciones en esta región, un conocimiento de más de 150 años que pasa de mano en mano, de boca en boca.

Con cada marea salen a trabajar en busca de los pulpos durante toda la temporada, que serán vendidos a empresas que luego los comercializan. “Tengo 84 años y todavía sigo pulpeando”, dice con orgullo Alberto, que describe el trabajo que ha realizado toda su vida: “Si están cerca (los pulpos), por ahí completás el kilo en un ratito. Se usa este gancho (un gancho largo, una especie de fierrito). Y tenés que ser baqueano para andar. A donde se va a instalar el primer buque nosotros vamos siempre, ahí trabajamos. Somos la gente a la que más va a afectar. Ahí nomás está la pingüinera. Los empresarios, los gobiernos, ellos escuchan a todas las campanas en las audiencias, menos a nosotros. Tenemos miedo de que un derrame nos mate toda la cosecha. No es capricho. El Islote de los lobos está a 25 kilómetros. Y digo yo: Si el barquito que hace las inspecciones ya mete un zumbido que hace vibrar el agua, ¿cómo va a ser con el otro, el grande?”.

En autos viejos, porque son los que se bancan la sal, la arena, los caminos, viajan todos los días durante las mareas y gancho en mano emprenden una coreografía que sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos, realizaban sin descansos: el fierro largo que busca entre las rocas, las botas de goma, y caminar por la costa para encontrar la cosecha del día: los pulpos tehuelches, famosos en la zona. “Nosotros pescamos a los más grandes. A la pulpa hembra la dejamos para que se reproduzca. Había otros tipos de pulpos antes, como el del mejillón, pero ese se perdió a raíz del cangrejo verde, que apareció hace cuatro temporadas y nos va achicando la playa. Lo que antes se veía azul ahora se ve turbio por el cangrejo. Pero aunque sea para un jornal las capturas sirven”, sigue Héctor.

Mabel cuenta que a ellos les enseñó a pulpear la mamá, a los ocho, mientras el papá se encargaba de la captura. Distintas playas recorren semana a semana y a todas les ponen un nuevo nombre. “Son 38 en total”, dice. Los pulperos son guardianes de esta zona, testigos privilegiados de los cambios de estación, de los caprichos de las mareas, de la llegada de las ballenas al inicio de la temporada. Son ellos los que ven esos impactos sutiles que transforman el paisaje, como la llegada, hace pocos años, de los cangrejos verdes, invasores: “Nos van achicando la playa desde que aparecieron, lo que antes se veía azul ahora se ve turbio”, observa Molina.

Los cangrejos llegaron por la circulación de buques del otro lado del Atlántico. Los imprevistos que nunca se espera que sucedan hasta que ocurren.

Microscopios hacia el mar

En Puerto Madryn, Ximena González Pisani estudia a los cangrejos verdes. Por su abundancia y su fortaleza, le sirven para liderar una investigación que incluye a los erizos de mar y que permite ver los efectos que podría tener apenas una mínima cantidad de petróleo en estas especies y otras.

El cangrejo verde llegó a la costa atlántica patagónica en 2000 y se extendió a los cuatro golfos, invadiendo alrededor de mil kilómetros costeros tras su llegada. Creen quienes lo estudian que arribó a partir del agua de lastre de un buque.

Si hay una mancha de petróleo en el agua, lo primero que interviene es el viento, que dispersa. Luego hay otra parte que emulsiona, y otra parte que se disuelve. Pisani explica que cuando un animal está en contacto directo con hidrocarburos muere en el acto, pero ¿qué sucede con los contactos menos bruscos? Con esa pregunta en mente, trabajaron con los cangrejos invasores, que son más resistentes. Buscaron ver qué pasaba con un animal que estuvo expuesto al petróleo y que luego de una intervención pasaba a un “medio limpio”. Luego de unos meses de observación, surgió algo que los sorprendió: con el tiempo, los cangrejos presentaron malformaciones y problemas de fecundidad, pinzas chuecas, vísceras expuestas. Pese a lo perturbador de ese destino, los invasores tuvieron más suerte que la especie nativa, que en el ensayo no resistió la exposición a hidrocarburos. Si bien el cangrejo es infinitamente más pequeño que una ballena, los estudios, que se publicaron en revistas científicas en el exterior, dieron cuenta de los efectos fatales, acumulativos, como consecuencia de apenas una mínima posibilidad de contaminación en las aguas.

También en Puerto Madryn, pero cerca de Punta Flecha, se encuentra el observatorio de ballenas más estratégico del mundo. Así le llaman y no exageran si tenemos en cuenta que desde un corredor sobre el acantilado se pueden ver ir y venir a estas gigantes y sus crías: aletas que asoman, colas que aparecen, algunas que se tiran hacia atrás, como niños en un pelotero. Allí están Roxana Schteinbarg y Mariano Sironi, cofundadores del Instituto de Conservación de Ballenas. Mientras las miran, cuentan la historia del lugar, de su llegada para siempre a esta parte del país, de cómo distinguen a las ballenas por sus callosidades. “¿Te imaginás cómo podría cambiar esto si avanzan?”, pregunta Roxana.

En el centro de avistaje de ballenas, Mariano Sironi explica que no se sabe cuántos años puede tener una de ellas, pero cuenta que en en Groenlandia, en 2007 encontraron en el estómago de una ballena boreal arpones de marfil que se usaban a finales del siglo XIX. A partir de ahí, comenzó a pensarse que las ballenas superan los 100 años de edad. La memoria de las aguas, de su pasado y en parte su futuro, se mueve con ellas.

En 2025, en Puerto Madryn se avistaron 2.110 ballenas francas australes (incluyendo 826 crías). Ante ese récord total, la instalación de las monoboyas en el golfo San Matías, y la presencia de buques los preocupan seriamente. Impactos con embarcaciones, contaminación acústica, aumento de temperatura del mar son algunos de los efectos que temen ante el nuevo escenario. Sironi da más datos: “También pueden amputarles las aletas, cortarles la cola. Si el corte en la cola se da más o menos cerca de la línea media, lo más probable es que sea una lesión letal, porque corta vasos sanguíneos importantes que hacen que elimine sangre. Y el golfo va a pasar a ser un escenario de riesgo para las ballenas y para otras especies, como los delfines”. Además, agrega que la licuefacción de gas implica grandes cantidades de agua congelada que se trata a bordo y luego es devuelta al mar y eso puede alterar la temperatura. “Todos esos cambios facilitan la generación de la marea roja”, advierte. Una gran cadena de equilibrios que se pueden alterar muy fácilmente.

Sopa de ballenas

El GNL es vapor de metano que ha pasado a estado líquido a través de un proceso que disminuye la temperatura hasta llevarlo a su punto de condensación. En estado líquido ocupa menor volumen y puede ser más fácilmente transportado en los buques metaneros que serán parte del plan Argentina LNG. Esa metodología de exportación prima en los últimos años en los países que sirven como proveedores y es lo que se implementará en esta región. En una primera etapa, el protagonista será el barco de factoría “Hilli Episeyo”, un buque que arribará a la zona de la ciudad turística de Las Grutas en 2027. Hace unos días, la empresa italiana Eni confirmó que serán al menos seis buques de esos tamaños.

Martín Álvarez Mullally, del Observatorio Petrolero Sur, que investiga en la Patagonia hace más de quince años, dice: “Hay una gran preocupación a partir de la decisión que se tomó de ir a la construcción del megaproyecto como un polo exportador de energía. Existe un gran consenso de que Vaca Muerta nos va a traer los dólares que el país necesita. Ahora bien, con esta avanzada se requiere extraer a mayor ritmo. ¿Qué va a pasar en el territorio?”. Y con preocupación enumera las situaciones que genera el fracking en la Argentina: “Sismos, cientos de derrames, accidentes, explosiones, una gran cantidad de muertes obreras, el crecimiento de las emisiones, enormes contaminaciones de recursos hídricos. Llenar los caños para el plan exportador requiere crecer a una escala muy grande en un tiempo muy acelerado y muy corto”.

La discusión que focaliza Álvarez Mullally es el núcleo de las conversaciones que se realizan mientras se intentan acelerar los proyectos. Las instancias de debate público se dan en las audiencias, cuando se presentan los informes de impacto ambiental, pero ese derrotero ha sido álgido. Desde incidentes para el proyecto VMSO hasta audiencias paralelas para el Argentina LGN, no hay acuerdos fáciles entre quienes se preocupan por defender su golfo y quienes apoyan el avance extractivo.

Cristian Fernández pertenece a FARN (Fundación Ambiente y Recursos Naturales) y participó de esas audiencias públicas. Él dice: “Estos proyectos siempre se apuntalan en la promesa grandilocuente de que van a solucionar los problemas de pobreza, de qué va a traer trabajo, de que va a traer prosperidad. Históricamente es así en todos los lugares. Pasa mucho en Argentina con otros proyectos extractivos de minería en el norte. Y la verdad es que nunca se cumplen esas promesas. Y después los que pagan las consecuencias son las comunidades locales. Cuando estamos hablando de lugares tan hermosos, comunidades que viven del turismo, del ecoturismo, de las personas que visitan esos lugares hermosos. Nadie va a ir a vacacionar para meterse en un mar empetrolado”.

En el hotel de Las Grutas que da a la playa el mar de la mañana resplandece. Algunos turistas se detienen en la playa. Lo que ven son siete ballenas que pasean cerca de la costa. El paisaje a veces cambia. También pueden ser delfines.

Fabricio Di Giácomo es hijo de Raquel Perier. Era apenas un niñito en los años en los que su madre defendía el golfo en Las Grutas. Hoy, junto a ella y a Mirta Carbajal y otros tantos más, forma parte de la Campaña Golfo Azul, que intenta preservar el lugar y hacen varias acciones para hablar de las maravillas de su región. Aunque los titulares a diario cuenten los avances del proyecto extractivista, es optimista y dice: “Tenemos dos líneas principales. Una que tiene que ver con lo mismo que nos motivó siempre: defender el mar, defenderlo siempre. Entonces hay una parte que es hasta medio necia y contumaz; vamos a decir siempre que tenemos una posibilidad, hasta que no esté funcionando, hasta que no haya un derrame”.

Kilómetros al sur, ya pasando a Chubut, en el golfo Nuevo, otras ballenas hacen su propio espectáculo en las playas de El Doradillo, ajenas a lo que puede cambiar. Allí la profundidad del mar permite ver la “sopa de ballenas”, como le llaman a ese espectáculo casi onírico de una docena de ballenas adultas que con sus crías retozan en el agua a poquitos metros de los viajeros que detuvieron sus autos y miran hipnotizados ese baile en las olas.

En la embarcación, al inicio del recorrido, Mirta Carbajal no parecía alterarse por los saltos que pegaba el gomón contra las olas. Tiene sentido: dio varias vueltas al mundo. Atravesó el canal de Drake, que tiene las aguas más peligrosas. Millas y millas en barcos, acompañando a su marido, marino mercante. Vio todos los colores de los océanos. Y entre ellos elige el golfo San Matías. ¿Qué tiene de especial? Ella responde: “Es distinto porque es donde elegí vivir, donde se criaron mis chicos, donde aprendieron a nadar. Son buzos los dos, así que el vínculo con el mar es superimportante. Muchas de las comidas más ricas que hemos hecho en la vida provienen de ahí. Es el que le brinda trabajo y calidad de vida a toda la comunidad donde vivimos, así que eso solo ya lo constituye en algo diferente. Por otro lado, es el golfo que hemos ayudado a proteger con la militancia de tantos años, con la que hemos creado comunidad, con un montón de gente que ama el lugar donde vive y que lo quiere defender. Porque es el más azul del mundo, o del continente como mínimo. Por todo eso es especial”.