Silvio Rodríguez: “Las revoluciones no son perfectas, son necesarias”

Silvio Rodríguez está sentado en su estudio, en una casa antigua y modesta de diseño árabe en Playa Provincia en La Habana, al que llamó Ojalá. Detrás suyo hay una estrella con los colores de la bandera de Cuba, un unicornio camina sobre teclas de piano y un submarino con forma de ballena sostiene la ciudad antigua. “¿Estás cómodo?”, pregunta. “Podrías apoyarte contra la pared”. Un piano de cola negro se adueña del espacio mientras que él se sienta a su lado sobre una butaca alta. Luce una vieja gorra, verde oliva. Se cruza de brazos.

Más de 55 años después de que lanzara su primer álbum, Silvio pasa sus días en el estudio produciendo canciones suyas y de otros artistas. Esto realmente lo mantiene activo. Continúa trabajando en los últimos detalles de lo que será un nuevo disco, y define ciertos temas sobre su gira por Latinoamérica. “Espero aplicarme y ensayar mucho, para que la gente no me tire piedras”, dice, insinuando que nunca está listo para un concierto, desprendido del ego, que no se confunda con falta de confianza en sí mismo, y en su arte.

Silvio creció en una familia comunista, y sus tíos fueron los fundadores del Partido Socialista Popular de Cuba. Creció entre libros de Marx, y Engels. “Después del triunfo de la revolución, mi padre también fue un hombre muy afín, tremendamente afín a la revolución, un gran lector de poesía”. La conexión de este conocimiento aprendido vino a cruzarse con la música y todas las inquietudes que se planteó durante su tiempo en el ejército. “Preguntas que me hacía y que trataba de respondérmelas leyendo, informándome, y que después resultaban en canciones.”

Desde el punto de vista académico musical Silvio no recibió mayor bagaje. A los 16 años intentó retomar el piano luego de varios intentos fallidos. “Nunca tuve un piano en la casa, pero, además, es un instrumento muy difícil”, confiesa. Sin embargo, mientras estaba en el ejército, prestando el servicio militar, se conectó rápidamente con la guitarra. “Realmente fue mi compañera, y sigue siéndolo”. Sin mayor instrucción en el instrumento, se desarrolló como músico empírico desde un inicio. “Un compañero que dormía al lado mío, tenía su guitarra, y yo le insistía: ‘Enséñame esto, enséñame lo otro’. En cuanto aprendí dos o tres acordes, seguí solo, más o menos, desarrollando. Como suelen hacer todos los guitarreros del universo, ¿no?”.

Silvio Rodríguez creció en una Cuba muy diferente a la que conocemos hoy. Nació en 1946 en un periodo en el que el país llevaba más de 50 años de control y dominio económico de los Estados Unidos. Aunque muchas veces la dictadura de Fulgencio Batista es señalada como el principal detonante para la Revolución Cubana, a la cabeza de Fidel Castro, lo cierto es que el desconcierto de millones de cubanos venía de mucho antes, en gran parte, gracias al control excesivo de los dirigentes norteamericanos y sus políticas que alimentaban la segregación y el poco acceso a un progreso democrático.

Siempre ha sido un lector muy activo, y en su adolescencia trabajó haciendo historietas y como periodista en diarios, pero fue durante su paso por el ejército que inició su primera aproximación a los textos que luego se convertirían en canciones. “Mi equipaje era una enciclopedia que iba conmigo, y todos los libros que más o menos estaba leyendo en aquel momento.” Durante un periodo corto trabajó en distintos órganos de prensa escrita, primero en la vida civil y después en la vida militar. “Haber sido un dibujante de historietas, me ayudó mucho a la cosa de concebir la palabra a través de imágenes. Pero además era muy admirador de los poetas, por supuesto, y cuando uno empieza a admirar a los poetas se quiere convertir en uno de ellos.”

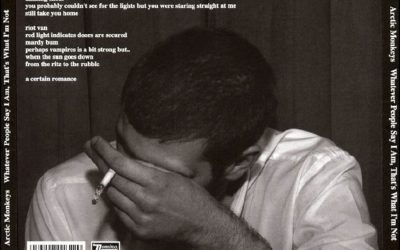

Luego de varios años de ver la música como una expresión poética, y como una manera genuina de expresar sus ideales y sus sentimientos, solo hasta 1974 tuvo la oportunidad de grabar su primer disco. “Fue una tortura fue para mí”, recuerda. Por ese entonces solo existía una compañía discográfica en la isla, así que le costó mucho tiempo llamar su atención. “Tenía cientos de canciones compuestas, y cerca de ocho años que había empezado como profesional. Ya muchos cubanos y cubanas cantaban nuestras canciones”. Hubo una canción, que Silvio compuso específicamente a partir de la idea de hacer un disco: ‘Sueño con serpientes’.

Su propósito principal cuando entró por primera vez al estudio fue hacer canciones diferentes entre sí, sin mayor uniformidad. “Que cada canción abra una puerta a un espacio diferente, esa es una de las razones por las que admiré a los Beatles. Porque cada canción es un mundo, es un momento, un instante de tu vida”. Aunque nunca le da mayor trascendencia al hecho de transmitir un mensaje revolucionario mediante su música, desde esas primeras canciones quedó muy claro su discurso contestatario, pero más allá de eso, su propósito estaba en generar preguntas que incomodaran los dogmas establecidos.

Su figura fue clave en una Latinoamérica de dictaduras de extrema derecha, y aunque no puede encasillársele dentro de un grupo de dreyfusards (intelectuales defensores de la justicia que se enfrentan al poder con valor e integridad, según define Noam Chomsky), porque nunca estuvo en una posición de privilegio dentro de la sociedad; él representa a una generación de artistas que fueron amplificadores de la realidad latinoamericana, cruel y desigual. Esto lo llevó a ser señalado, estigmatizado y criticado socialmente por no estar alineado con los valores establecidos y las doctrinas de seguridad nacional.

Muchas veces solemos preguntarnos por qué la música de Argentina, Chile y Cuba resultó siendo excepcional. Una conclusión parcial, inexacta y arbitraria se limitaría a señalar que estos países fueron víctimas de dictaduras de extrema derecha que dejaron una huella letal y un dolor inmensurable en nuestras juventudes y en nuestra memoria colectiva. Y aunque, sagazmente, muchas otras naciones disfrazaron gobiernos fascistas como democracias, el clamor de todo un pueblo latinoamericano terminó entrelazándose por múltiples problemáticas post-colonialistas comunes, y una búsqueda incansable de justicia.

En una Latinoamérica victima de siglos de colonialismo, intervencionismo y manipulación política, y en tiempos en los que la tiranía dirige el mundo y cuando a gran parte de las superestrellas latinas esto pareciera no importarles, Silvio Rodríguez representa el legado de una generación que estuvo dispuesta a entregarlo todo por decir la verdad, pero que además dieron propósito a cinco décadas de canciones con el objetivo de gritar “¡Basta!”.

Mientras que la canción protesta se convirtió en un fenómeno en gran medida a cantautores y líderes como Bob Dylan, Cuba parió a uno de los escritores y poetas más grandes de todos los tiempos, que sigue en pie y que permanece dispuesto a entregar su propia vida, pero nunca su libertad.

“Las revoluciones no son perfectas, son necesarias. Quienes las hacen son seres humanos como tú y como yo, que no son perfectos, entonces, en una zona de la revolución, tú ves que ocurren maravillas y en otra están haciendo disparates”

En Pluma en ristre presentaste canciones muy importantes, como ‘La canción del elegido’. Y ahí viene mi primer interrogante: ¿Cómo un cantautor tan joven en ese momento, ya tenía unas bases intelectuales tan profundas?

‘La canción del elegido’ surge por una conversación y por un deseo de Santamaría, la fundadora de la Casa de las Américas, que fue también una de las dos mujeres que participaron en asalto al Cuartel Moncada, que dirigió Fidel Castro en 1953, en la ciudad de Santiago de Cuba. La idea de ellos era recoger armas ahí, y alzarse después de la Sierra Maestra, pero fue un ataque muy frustrado. Los vencieron militarmente, asesinaron a muchos. Entonces, ahí Haydée perdió a su hermano Abel, que era el segundo hombre de aquel movimiento, Abel Santamaría. Perdió a su novio también, Boris Luis Santa Coloma, y se quedó toda su vida muy impregnada de todos esos sentimientos de pérdida y de deber hacia todos aquellos compañeros, no solamente su novio y su hermano, sino montones de amigos que también fueron asesinados ahí.

Entonces, ella quiso hacer un disco con canciones dedicadas al Moncada. Y nos convocó a Noel Nicola, a Pablo Milanés y a mí, para que hiciéramos las canciones. Recuerdo que nosotros le dijimos, “Pero, bueno, Haydée, cuéntenos algo sobre Moncada”, y ella nos adoptó, nos llevó a su casa. Nos echó ahí todos los cuentos, nos habló de las personalidades de todos esos muchachos, de cómo eran… Siempre a los mártires y esas cosas se les suele ver como algo grandioso, enorme, inalcanzable. Y eso nos impregnó tanto de la vida de aquellos muchachos que habían caído; no eran más que muchachos, jóvenes que con un ideal de bondad para su país se habían prestado a ese sacrificio.

Eso nos hizo ver aquello de una manera muy cercana, aquello que todavía figura en la historia como uno de los grandes sucesos en nuestro país, nosotros empezamos a verlo de una forma muy cercana, muy íntima, desde el corazón de Santamaría. Y así salió ‘La canción del elegido’, que está dedicada a Abel.

“Los que empezamos a tocar la guitarra y a hacer canciones, también teníamos eso en mente, la conciencia de que estábamos cantando para un pueblo con cierto de nivel de instrucción, no era un pueblo analfabeto”

Desde tu posición, ¿cuáles fueron las bases ideológicas de la nueva trova?

La canción protesta a nivel mundial surgió en Estados Unidos, y acabó un poco transformándose en un nombre prácticamente comercial, ¿no? Ahí hubo gente como Lead Belly, Woody Guthrie, que venían de realidades duras, y fueron los primeros cantores.

Y en América Latina sucede otro tanto, en Chile, Violeta Parra, la mamá de Isabel; gente así, muy comprometida. El mismo Yupanqui no era comunista, pero era un hombre del trabajo, de la tierra, que desde niño chocó con la realidad que tenía, y que no tenía nada. Y empezó a payar, a cantar las canciones que cantaba el pueblo, los desposeídos. Así surgen esos movimientos.

La cosa de la canción protesta tiene mucho que ver con el momento de la guerra de Vietnam, y como en Cuba, esos primeros 10 años de la revolución cubana, fueron momentos de agresiones directas, de agresiones armadas, de agresiones que provocaron muertes. Y entonces había una conciencia muy clara, producto de lo que nos pasaba a nosotros, y producto de lo que veíamos que pasaba en el mundo. Entonces, en Casa de las Américas, en el año 67, hubo un festival de la canción protesta al que asistieron representantes del nuevo canto latinoamericano y de la protest song de Estados Unidos y de Inglaterra, ahí se reunieron.

A partir de entonces se creó un centro de la canción protesta en Casa de las Américas, que dirigía una norteamericana llamada Stella, y ella se enamoró de una canción de Pablo ‘Yo vi la sangre de un niño brotar’, una canción preciosa. Y ella lo invitó, ya después de terminado el festival —como a finales del 67,— y él le respondió, “Pero yo no tengo canciones de protesta” [risas], “pero tengo un amigo que sí”; el amigo ese era yo. Y cuando hablamos, me dijo, “Oye, ¿quieres hacer este recital conmigo en Casa de las Américas?”, y yo le dije, “Oye, yo tampoco tengo tantas canciones protesta, pero conozco a un muchacho que tiene dos o tres también”; ese era Noel Nicola. Y así se armó ese recital el 19 de febrero de 1968, en Casa de las Américas.

A partir de ese momento, la prensa empieza a darse cuenta, a dar fe de que hay un nuevo grupo de jóvenes que, más o menos, tienen una forma, una corriente, que parten de la trova, pero que tienen una forma expresiva, porque a todos nos interesaba la literatura y todos queríamos componer parecido a los poetas, con un lenguaje más o menos bonito, poético.

Todo eso también tiene que ver mucho con la campaña de alfabetización que hubo en el 61 en Cuba. Date cuenta de que, cuando termina la campaña de alfabetización, y Cuba se declara país libre de analfabetismo, dentro del movimiento obrero cubano también se proclama la consigna de mínimo sexto grado para los obreros y los campesinos. Era un país excepcionalmente ilustrado, en medio, sobre todo, de América Latina y del tercer mundo, ¿no? Entonces, los que empezamos a tocar la guitarra y a hacer canciones también teníamos eso en mente, la conciencia de que estábamos cantando para un pueblo ya con cierto de nivel de instrucción, no era un pueblo analfabeto. Eso nos hace también comprometernos cada vez más, y, poco a poco, nos vamos metiendo en un lenguaje cada vez más trabajado. Te menciono estas cosas porque estos factores sociales e históricos tienen mucho que ver con la manera nuestra de enfocar la canción, ¿te das cuenta?

Sí, y muy posiblemente estas canciones cogieron vida en toda América Latina antes que ustedes mismos como artistas, ¿no? Estas canciones empezaron a llegar a muchas partes en Latinoamérica…

Sí, empezaron a llegar a algunas partes, entre otras razones porque hubo latinoamericanos que se las aprendieron, como Roy Brown, por ejemplo, de Puerto Rico. La primera vez que yo escuché a alguien que no era de Cuba cantar una canción mía fue a Roy, y eso fue como en el 70, aproximadamente. Daniel Viglietti también hizo un disco con canciones nuestras que se llamaba Trópicos, que lo grabó en Cuba con ayuda del grupo de experimentación sonora al que pertenecíamos Noel, Pablo y yo en el ICAIC, en el Instituto del cine. Ese disco era mitad canciones del movimiento que se estaba dando en Brasil, Chico Buarque, Caetano, toda esa gente, y algunas canciones de nosotros también.

La primera vez que también empezaron a aparecer canciones nuestras en el cine, Pino Solanas, el cineasta argentino, hizo una película, un documental que se llamó La hora de los hornos, y el tema del documental era ‘La era está pariendo un corazón’. Eso fue una sorpresa para mí, para todos nosotros. Paralelamente, con eso ya estábamos en el grupo de experimentación sonora, que ya era una especie de taller donde hacíamos música para el cine. Nuestra base estaba en el mismo edificio del ICAIC, en el segundo piso. Entonces venían los directores, y le decían a uno o a otro, “Oye, necesito música para mi película”, y ahí nos poníamos. Aprendimos a trabajar el lenguaje cinematográfico también gracias a eso. Eso nos ayudó también a proyectarnos mucho, esa etapa del ICAIC.

Supongo que también estas canciones conectaron mucho con América Latina por la llegada de las dictaduras de extrema derecha en Argentina y Chile. De repente, mucha gente empezó a identificarse con el mensaje de la canción.

Sin duda. Fueron países a los que no pudimos llegar físicamente hasta que no se terminaron esos gobiernos.

En toda tu obra yo personalmente he seguido dos tipos de canciones: las que haces con la guitarra exclusivamente y las que tienes con una banda; has experimentado en muchísimos géneros, incluso el jazz.

En Cuba hay muchos jazzistas, casi todos los músicos son jazzistas.

¿Cómo ha sido o cuál es la diferencia, para ti, esencial, desde ese momento, en los dos procesos? Porque una cosa eres tú solo con una guitarra cantando, y otra es dirigiendo una banda de músicos…

Dirigiendo una banda no tanto. Y los músicos de la banda han sido los arreglistas de mis temas. En lo que sí siempre he estado muy vinculado es al proceso de creación, incluso al proceso de los arreglos; cuando a uno le gusta trabajar así con los músicos -y yo empecé a trabajar con otros músicos desde muy temprano- es inevitable esa relación que se establece. De pronto, uno encuentra ideas fabulosas en otros músicos y por supuesto, inmediatamente las incorpora.

Siempre he trabajado muy estrechamente con los que han trabajado en mis canciones, porque en mis composiciones hay ideas muy concretas, musicalmente hablando, estructuralmente. Siempre fui consciente de esas cosas. Nunca fue un poco como salía, no. Yo he trabajado las estructuras, tanto en los textos como en las músicas, y también en la fusión del texto y de la música, cosa que me parece extremadamente importante, porque cada música tiene sus palabras. La misma estructura de la música fabrica, idea, propone la estructura de las palabras, la estructura del lenguaje, la estructura del hilo conductor sonoro de la palabra. Entonces, eso es muy importante para quien hace canciones; respetar eso, me parece a mí.

En los dos procesos, ¿cuál disfrutabas más, estando solo con tu guitarra o teniendo una banda?

Puede que sea más divertido estar con músicos, porque realmente siempre proponen ideas interesantes, y uno aprende todo el tiempo. Es un aprendizaje lo que se produce, una comunión, y eso es muy interesante. En un mundo donde falta tanto el diálogo, el diálogo entre músicos es muy hermoso. La empatía, lo empático y humano que se produce es muy hermoso. Es muy disfrutable.

Un trabajo colectivo.

Por supuesto, es de todos.

Ahora hablábamos de tu influencia tan importante de la poesía y de poetas como Guillén o García Lorca. ¿Crees que esta profundidad que alcanzaste tan joven, también tiene mucho que ver con todo lo que leías, pero también había como una búsqueda de llegar al poema perfecto, a la poesía perfecta? ¿Tenías eso en mente?

No, no, nunca. ¿Perfecto? Realmente, nunca he creído mucho en la perfección. Siempre me ha gustado ser respetuoso; eso lo tuve muy en mente, sobre todo al principio, de ser respetuoso con quien iba a escuchar. Tomando en cuenta todo lo que te dije anteriormente, de la consciencia que uno tenía, para quién estaba trabajando, para qué tipo de pueblo. Eso sí lo tuve muy presente.

“Me podrán botar de un lugar, pero de mi país no hay quien me bote, y de los deseos de mejorar mi país, no hay que me bote”

¿Cómo era ese proceso también metafórico? Porque tienes un montón de metáforas en las canciones en donde quieres decir algo, pero lo dices de una manera muy especial.

Sí, a mí me gustó mucho la poesía, sobre todo, de dos poetas que son muy metafóricos, uno es José Martí y el otro es César Vallejo. Creo que me marcaron mucho, y los leí desde muy joven. A Martí lo leo desde que era niño, desde los 10 años aproximadamente, y a Vallejo lo descubrí porque una amiga me lo mostró, y realmente me quedé loco con Vallejo, porque habla con un lenguaje como cuando uno se habla a sí mismo, que no tiene que explicar las cosas, sino que ve las cosas dentro de uno como imagen en sí. Ese fue un descubrimiento para mí, que fuera posible usar el lenguaje de esa forma; a mí me marcó mucho. Mis amigos generacionales de El caimán barbudo, una revista literaria que fundó un grupo de jóvenes aquí, con gente de mi generación, Luis Rogelio Nogueras, Guillermo Rodríguez Rivera, Víctor Casaus, etcétera, siempre me decían que yo era un poco vallejiano. Y es cierto, sobre todo en esa primaria etapa, es cierto que fui un poco vallejiano.

Más allá de los movimientos políticos e ideologías, en nuestros pueblos, esencialmente, pudimos ser, o somos, víctimas de nuestros dirigentes, de alguna manera, de diferentes dictaduras que han pasado en América Latina, pero, de repente, las revoluciones, incluso la de Cuba, la de Venezuela…

Las revoluciones no son perfectas, son necesarias. Quienes las hacen son seres humanos como tú y como yo, que no son perfectos, entonces, en una zona de la revolución, tú ves que ocurren maravillas y en otra están haciendo disparates [risas]. Entonces, es por la gente que dirige esas zonas, aquellas o esta. Y es así, no es de otra forma. Unificarlo así todo, eso es idealismo, eso no existe.

Como no hay gobierno perfecto, ni hay sistema perfecto, todos son un disparate. En cosas específicas, el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre, pero el socialismo es esa cosa de que te quiere meter en una cuadrícula y de ahí no te saca, es así, todavía no se ha inventado. Por eso la idea del socialismo es tan tentadora, porque no es tampoco una receta; Marx no la prefiguró como una receta. No es así. Cada país, en sus condiciones específicas, debe intentar creadoramente hacer lo suyo, que fue lo que se trató, o se ha tratado, de hacer aquí con un devenir bastante largo y muy complejo, porque Cuba es un país que ha sido, más que bloqueado, yo te diría que torturado. Ha estado sometido a una tortura muy consciente, intencionadamente perversa, por un imperio en decadencia, pero extraordinariamente poderoso, que tiene el control de prácticamente todo en el mundo occidental y somos, geográficamente, parte del mundo occidental y estamos a 90 millas de esa gente.

Entonces, es muy difícil para la realidad y para los políticos cubanos. Fidel era un tipo genial, eso no cabe duda, fue un hombre cultísimo. Fidel era un intelectual, un abogado intelectual, leía como loco, sabía de todo, se informaba muchísimo. Y tenía un carisma, una historia, una trayectoria incuestionable. Continuar esto sin Fidel no es fácil, no es fácil. Pero es que tiene que ser así, tiene que ser así.

“No soy de un país, afortunadamente, que manda tropas a ningún lugar a invadir, a quedarse con el petróleo, a bombardear. Cuba nunca ha hecho eso. Aquí vestir un uniforme militar es la defensa, es para defendernos”

¿En algún momento te sentiste desilusionado de la revolución?

Desilusionado de la revolución nunca me he sentido, jamás. Desilusionado de alguna gente, sí, por supuesto. Y ni siquiera desilusionado, sino sencillamente: “¿Qué le pasa a este?” [risas]. “¿Qué le pasa a este tipo?”.

Claro, de repente los que anteponen los intereses personales sobre los colectivos, o ¿qué opinas?

Mira, ahora que mencionas eso, te voy a decir algo interesante: Cuando yo tenía 21 años, a los 20 años me desmovilicé de las fuerzas armadas y me presentaron, al día siguiente, en un programa de televisión. Un programa que era muy famoso, el programa por excelencia musical de la televisión cubana, lo dirigía un señor llamado Manolo Rifat, y lo dirigía musicalmente Mario Romeu, un pianista extraordinario, un músico fabuloso. Esa fue una persona que yo conocí de pronto, escuchó mis canciones y fue el que me sentó delante de una cámara de televisión.

Ahí tuve un programa de televisión, que duró cinco meses, y cuando más en auge estaba el programa, de pronto, un día, por una discusión, me sacaron de la televisión, de la radio, me borraron de la radio de difusión nacional. Se prohibió que se pasaran canciones mías. Y cuando yo salí de esa discusión que provocó eso, una discusión tonta, viéndola desde la perspectiva de hoy, salí caminando, andando hacia mi casa, que quedaba como a cuatro kilómetros de ahí.

Salí caminando, por esta misma calle estaba la puerta de mi casa, y cuando iba a mitad de camino, me paré y me dije: “Este hombre no es la revolución, y a mí no hay quien me bote de la revolución. Me podrán botar de un lugar, pero de mi país no hay quien me bote, y de los deseos de mejorar mi país, no hay que me bote, y esto no me lo voy a tomar personalmente. ¿Qué es más importante: yo o lo que está pasando en Cuba?”.

Desde ese momento lo tuve muy claro. Todos somos importantes, en cierta medida, todos queremos vivir. Pero a todos nos tocan también reveses, contratiempos, a veces mucho peores que te boten de un lugar. Mucha gente vive contratiempos dramáticamente peores. Entonces, nada, yo lo que estaba era pasando por un contratiempo, que perfectamente superé. Y todo esto que te dije, me lo motivó eso que tú dijiste de pensar que uno no es el ombligo del mundo, nadie es el ombligo del mundo. Todo se tiene que hacer con todos, y para el bien de todos.

“Dylan a mí lo que me enseñó es que se podían hacer canciones muy largas, con muchas estrofas”

Tú me corriges, pero creo que dos veces portaste el uniforme militar, ¿o solo una vez?

El uniforme militar me lo puse cuando hice mi servicio militar durante tres años y tres meses, y después cuando fui a Angola en el año 76. Estuve dos veces en Angola; primero estuve de febrero a julio del 76, y después estuve de noviembre a casi febrero del 77.

Y ¿qué sentimientos te daba representar a tu país con un uniforme militar?

Bueno, el uniforme militar es una cosa que se usa para identificarte. Una cosa es un uniforme militar y otra cosa es en función de qué está el uniforme militar, qué es lo que va a defender, porque yo lo veo como un factor de defensa, nunca como un factor de ofensa. No soy de un país, afortunadamente, que manda tropas a ningún lugar a invadir, a quedarse con el petróleo, a bombardear. Cuba nunca ha hecho eso. Aquí vestir un uniforme militar es la defensa, es para defendernos.

Y, en el caso de Angola, se habían retirado los lusitanos, los portugueses de Angola, que había sido colonia de Portugal, y ahí se crearon varias facciones, se quedó como presidente Agostinho Neto, que fue el primer presidente de la República Popular de Angola. Sudáfrica, todavía Sudáfrica del apartheid, invadió la mitad de Angola, y en esa situación, Neto le pidió a Fidel que por favor le mandara gente para poder combatir al Ejército sudafricano, que tenía la mitad del país tomado.

Y entonces Fidel habló, Fidel hablaba mucho, y explicaba muy largamente las cosas en detalle, eso le gustaba mucho a la gente. Después de Fidel explicar eso, tú pasabas por un comité militar de La Habana, había muchos, que eran los que reclutaban a los jóvenes para las fuerzas armadas, a los que le tocaba, los que estaban en edad de servicio. Pero, en este caso, eran los que iban a reclutar a la gente, a los voluntarios que iban a ir; tú pasabas por cualquier comité militar y veías dos y tres cuadras de cola de gente, de ciudadanos comunes haciendo cola para irse a pelear a Angola. Entonces había ese nivel de conciencia en ese momento en el país. No era ir a invadir. ¿Qué trajimos de Angola los cubanos? Después de muchos años, trajimos los huesos de nuestros muertos. No trajimos ni un centavo de nada, ni un diamante, ni nada. Así que, vestir el uniforme militar en Cuba es muy diferente a vestirlo en otros lugares.

“Gabo era una persona especial, muy especial, un gran tipo, aparte de ser el escritor extraordinario, por supuesto, era un tipo fuera de liga”.

¿Qué influencias -yéndome netamente a lo musical- tenías en esos años 60 y 70? De repente había artistas globales, como Bob Dylan, que estaban desafiando de alguna manera el discurso tradicional o establecido…

Yo conocí a Bob Dylan por una amiga norteamericana que se llama Judith Lewis, hija de Oscar Lewis, el célebre antropólogo norteamericano, que estuvo unos años trabajando en Cuba, y me hice muy amigo de Judith. Le escribí una canción, además. Y conocí por ella a Dylan, que me lo traducía, más o menos, como podía [risas], me decía, “Silvio, yo no le entiendo mucho lo que dice”. Y le dije, “Pero ¿qué no entiendes? ¿Las metáforas?”. Me dice, “No, no, no entiendo como habla” [risas], porque hablaba un poco enredado. Dylan es un guajiro, es un campesino, viene del campo; habla como hablaba la gente en su tierra, no tenía una forma así muy refinada de expresarse. Dylan a mí lo que me enseñó es que se podían hacer canciones muy largas, con muchas estrofas [risas].

Con mucho contenido…

Sí, muchas estrofas, se podían escribir cosas larguísimas. Quizás escribí algunas canciones, así muy largas, en esa época, quizá influido por esa cosa de Dylan. Pero, musicalmente, yo vengo de una patria musical muy poderosa, que es la cubana, y de una tradición musical en la trova muy poderosa.

Date cuenta de que lo inmediatamente anterior que había a nosotros, a la generación de la nueva trova, era el filin, era Marta Valdés, José Antonio Méndez, César Portillo de la Luz, que son monstruos de la canción, monstruos armónicos, monstruos melódicos, monstruos de mensajes hermosos, bonitos, poéticos.

Teresita Fernández me tocó mucho, que es de esa generación en cuanto a edad, pero, musicalmente, es otra cosa. Teresita es una guajira de Las Villas, maestra rural, maestra de niños de primaria, que se empata con una guitarra, le encanta la poesía, la literatura y empieza a hacer unas canciones preciosas, muy elementales, musicalmente, pero con una riqueza poética muy alta, y musicaliza a esta chilena que fue el premio nobel, Gabriela Mistral. A mí me impactó mucho Teresita, de la gente que estaba antes que yo, aquí, en Cuba.

Y de las cosas que me influyen, el mundo sonoro que me influye, yo tenía un pie en una cosa y otro en otra. En la esquina de mi casa, en Centro Habana, cuando yo tenía 10 años, había una bodega en una esquina, y justamente enfrente había un barcito donde la gente desayunaba, tomaba café y esas cosas. En la bodega había una vitrola y acá había otra, entonces tú te parabas en el medio de la calle, y aquí oías a Benny Moré y aquí a Elvis Presley [risas]. Tenía un estéreo muy interesante; Benny Moré, que es uno de los monstruos de la música cubana, de los más esenciales, de los compositores y cantantes más importantes de la historia de la música cubana, y acá Elvis Presley, porque en los años 50 empezaba todo ese movimiento del rock & roll, Bill Haley… Los negros se veían menos, que habían sido los creadores en realidad de todo eso, se veían menos. Pero sí se oía a The Platters, a Fats Domino, a Little Richard, a todos esos negros sí se les escuchaba, porque salían en las películas también.

Entonces, todas esas cosas, toda esa mezcolanza la traigo desde la niñez, ¿te das cuenta? Los boleros, Vicentico Valdés, Lucho Gatica, un chileno que cantaba boleros muy bien, y que estuvo en Cuba un tiempo, ese tipo de música. Los tríos mexicanos, Los Tres Ases, Los Tres Reyes, Los Panchos, esa era la música que se oía cuando yo era niño. Y las orquestas bailables de Cuba, la Orquesta Aragón es una institución cultural.

¿Cómo fue tu relación y qué recuerdos tienes de Gabriel García Márquez?

¿De Gabo? No me atrevería a decir que fuimos grandes amigos, pero fuimos muy amigos, realmente. Lo visité varias veces. Aquí en Cuba, siempre los fines de años que él venía, porque él vivía en México y tenía una casa aquí en La Habana, y siempre los fines de año, los 31, venía a pasarlos aquí. Todos los 31 los pasé con él, porque siempre me invitaba. Lo conocí en Casa de las Américas, por supuesto, viajábamos juntos…

Cuando voy a cantar una canción que se llama ‘San Petersburgo’, hago un cuento relacionado con el Gabo, que es estrictamente cierto. Y es que una vez tomamos un avión juntos hacia México, un avión que hacía escala en Yucatán y después seguía a México, pero el trayecto entre La Habana y Yucatán fue diabólico. Estaba muy malo el tiempo, e íbamos Gabo y yo solos en el avión. Creo que iba otra persona por allá atrás, una o dos, pero el avión vacío completamente. Y entonces las cosas que a uno se le empiezan a ocurrir cuando pasan esas cosas [risas], y ahí nos tomamos una botella de whisky. Y tomándonos la botella de whisky, con los trompicones y los sube y baja aquellos, insoportables, me empezó a hacer un cuento que a él se le había ocurrido, empezamos a hablar: “¿Cómo tú haces? ¿Cómo se te ocurren las cosas?”, y él me dijo, “Chico, tú sabes que a mí hay cosas que se me ocurren que yo estoy seguro de que son canciones, porque no son novelas, porque las novelas son ideas más bien largas; cuentos, tampoco, sino son como imágenes”. Entonces yo le dije, “A ver, no sé, ¿qué imagen?”

Me dijo, “Por ejemplo, una imagen que me obsesionó durante mucho tiempo fue la de una mujer que el novio, el día en que se va a casar, no se presenta a la boda, y ella regresa a su casa, monta todos los regalos enormes, infinitos, que había recibido, en un carretón y a pie recorre el pueblo, devolviendo los regalos”. Qué idea, ¿no? Impresionante. Y eso es una canción. Tú no pudieras hacer una canción con eso [risas].

Mira que le di vueltas a la canción, le di muchas vueltas, y al cabo de muchos, muchos años, hice una canción que se llama ‘San Petersburgo’, que no cuenta eso, pero que yo no hubiera podido hacer si no hubiera escuchado esa historia. Se la dediqué a Gabo, por supuesto. Al final, hay una mujer abandonada en su proyecto de matrimonio, que se llama Elena. No cuenta que devuelve los regalos, pero habla de eso. En fin, Gabo era una persona especial, muy especial, un gran tipo, aparte de ser el escritor extraordinario, por supuesto, era un tipo fuera de liga.

Muchísimos artistas latinoamericanos siempre mencionan tu nombre como una referencia musical, como inspiración, especialmente para escribir canciones. Entonces, tengo dos preguntas: primero, ¿qué opinas y qué se siente, de alguna manera, ser inspiración para toda una generación de músicos latinoamericanos de cualquier tipo? Y segundo, ¿crees que, de alguna manera toda esta generación se autocensuró? Porque, de repente, captaron de ti la parte musical y la parte de la poesía, pero a muchos de ellos les da miedo hablar de política, les da miedo criticar las injusticias que vimos en Latinoamérica, pero te siguen teniendo como referencia importante para ellos.

Bueno, lo primero que se me ocurre con esto de ser una referencia, eso es por lo viejo que soy [risas]. Eso, en parte, es que tener tantos años de trayectoria trae esas cosas. ¿En quienes me fijé yo? En gente que ya tenía una trayectoria, eso es así. Eso pasa siempre en todas las generaciones. Y lo segundo que dices, eso depende de las circunstancias. Es más difícil quizás en otros países pronunciarse, se está jugando más la persona.

Ha pasado, de hecho, gente que se ha atrevido a decir cosas y de pronto la censuran, sin decir mucho qué es censura, sin hablar de eso, los han encerrado por aquí, los han encerrado por allá. Eso pasa, no solo en el mundo artístico, en casi todos los mundos profesionales pasa, puede pasar, que te censuran, que te cortan; “¿Ah, sí? ¿Tú piensas eso? Pues, mira, agarra”. Eso pasa. Entonces, ese tipo de cosas, yo no las juzgo, no soy severo con ese tipo de reflexión, de actitud; lo comprendo. Y nada, cada loco con su tema.

“Yo soy malo para recetas, no creo en las recetas. Que cada cual sea como le dé la gana de ser. Esa es la receta verdadera, esa es la verdad de la vida. Todos somos productos de nuestras circunstancias, todos, sin excepción”

Por muchos años has tenido una gran audiencia en Chile, supongo que también en esos años había una afinidad política con Allende, pero después se truncó por la dictadura y Pinochet. Pero, esencialmente, ¿qué conexión tienes con Chile, y por qué también es uno de tus mercados más importantes?

Mira, Chile fue el primer país latinoamericano que yo visité. En 1972, Gladys Marín, que era la secretaria general de las Juventudes Comunistas de Chile, nos invitó a Noel, a Pablo y a mí a participar del sexto festival de la juventud comunista chilena. Gladys nos conoce sobre todo por Isabel Parra, que es mi amiga desde el año 71, que vino por primera vez aquí a La Habana, y se me apareció en la casa. De ahí, hasta el día de hoy, todavía nos escribimos por correo. Chabela era muy amiga de Gladys y le dijo, “Estos muchachos son valiosos”.

Esa primera visita a Chile fue muy importante para nosotros, fue en septiembre del 72, era la primera vez que íbamos a un país latinoamericano. Fuimos a un Congreso de las Juventudes Comunistas chilenas, y ninguno de los tres que fuimos éramos, ni hemos sido, militantes de ningún partido, ni de nada, simpatizantes, sí, pero no militantes. Chile era una batalla campal pública en la ciudad, constante. Tú viajabas, salías del hotel e ibas en tal dirección y te encontrabas a los carabineros y a una manifestación cayéndose a botellazos, a pedradas, a chorros de agua, a bombas lacrimógenas. Eso nos pasó estando por allí. Nosotros estuvimos por lo menos en dos, o sea, no estuvimos, nos sorprendieron. Íbamos por la calle y de pronto, empezaron a caer bombas lacrimógenas, gente corriendo, locuras de ese tipo que no conocíamos, y empezamos a aprender esas realidades que también existían en Latinoamérica. Date cuenta, 1972, era el 13° año de la revolución cubana que triunfó en el 59; en septiembre del 72, casi 14 años.

Fue muy conmocionante también la experiencia humana, política, directa con la realidad de ese país. Fue muy hermoso e instructivo ir todas las noches a la peña de los Parra y ver ahí a Víctor Jara, a Isabel y Ángel, a todo ese talento que había en ese momento. Empezaba todo aquel movimiento también de pinturas en las calles en Chile, que después se transformó en una opción cultural, aquel movimiento de las pintadas en las calles con dibujos. Estuvimos cerca de Allende en tres ocasiones; en una de ellas, nos dio la mano a todos los muchachos que estábamos allí. Vivimos cosas, vimos cómo la izquierda le serruchaba el piso a Allende, cómo lo criticaban los que eran más radicales, no se daban cuenta de que Allende había llegado a ellos por una vía institucional y querían que lo volteara todo de un día para otro, y eso no podía ser así tampoco. Aún sin hacerlo, mira lo que le hicieron. En fin, fue una enseñanza muy especial.

Después estuve 18 años sin poder entrar a Chile. En esos 18 años hubo gente que divulgó mis canciones, como Ricardo García, que fue el fundador del sello Alerce y promocionó a artistas como Gloria Simonetti, que un día en la televisión cantó mi canción ‘Ojalá’ en plena prohibición de todo lo que fuera cubano. Son personas que se jugaron. Después, todo el exilio chileno que estaba repartido, sobre todo en Europa, cuando pasaban por Madrid, llevaban casetes de canciones nuestras, no solo mías, de Pablo, de toda la nueva trova a Chile, y circulaban clandestinamente. Era un peligro, algunos me dijeron que era un peligro, porque si te hacían un registro y te encontraban música cubana, eso te complicaba la situación. La relación con Chile tiene todo esos matices, ¿te das cuenta?

Y luego tiene, como culminación de toda esa etapa, el concierto que hicimos en los 90, que fue el primer concierto que se hizo en el Estadio Nacional, y que fue realmente una sorpresa desde todo punto de vista, había mucha, mucha gente, estaba el estadio completamente repleto, no cabía más gente, y afuera había como 10.000 personas más a las que se les pusieron televisores y bocinas.

Aquí fui con Irakere, ya Afrocuba estaba medio deshecho, se lo propuse a Chucho Valdés, me dijo en seguida que sí, en un mes montamos el concierto, un concierto de cuatro horas. Chucho compuso una obra preciosa, una obra andina con un contenido musical andino, ‘Concierto andino’. Es lo que abre el disco que se llama Silvio en Chile.

En fin, son muchas cosas que fueron importantes. Ese concierto todavía, hasta hace un tiempo, se recordaba en Chile como uno de los conciertos más importantes. Entonces, son muchas cosas, y muchos muy buenos amigos en Chile. Chabela, sobre todo, es mi hermana, mi hermana del alma.

“¿Pa’ qué sirven las respuestas? Pa’ hacerse nuevas preguntas, eso es para lo que sirven, no sirven para otra cosa”

Chomsky hace un cuestionamiento de cuál es la responsabilidad de los intelectuales. Entonces, quisiera aterrizar eso a Latinoamérica, y ¿cuál crees tú que es la responsabilidad de los intelectuales latinoamericanos?

Óyeme, tú sabes que yo soy malo para recetas, no creo en las recetas. Que cada cual sea como le dé la gana de ser. Esa es la receta verdadera, esa es la verdad de la vida. Todos somos productos de nuestras circunstancias, todos, sin excepción. Son nuestras circunstancias quienes nos hacen; depende de la familia en la que creces, en la que te desarrollas, lo que aprendes de tus mayores, y luego de lo que te conmueve.

A mí siempre me conmovió, me estremeció mucho una cosa que leí de niño, que había dicho Martí, que la gente verdadera escogía, en vez de lo que más le convenía, lo que consideraba correcto. Y hay un poema donde él lo dice con metáforas, y se llama Yugo y estrella, y donde da a escoger entre el yugo o la estrella que ilumina y mata. A mí me dio por la estrella que ilumina y mata, pero respeto la decisión de cada cual.

¿Cómo te has mantenido inspirado más de 50 años haciendo canciones?

¿Quién ha dicho que yo me he mantenido inspirado? [Risas]

Pues, tu catálogo, has seguido trabajando…

Bueno, he seguido trabajando, sí, pero la inspiración es…

Difícil, ¿no?

Sí, muy difícil. Va y viene, va y viene. En una primera etapa yo pienso que uno es más afortunado porque tiene menos cosas que hacer, tiene menos responsabilidades, prácticamente todo el tiempo que tienes lo puedes dedicar a eso, no tienes familia propia, o sea esposa, hijos, deberes… Tampoco me quejo de tener esposa e hijos [risas], no, no, es una bendición tener esposa e hijos, y tener familia. Y es lo que le deseo a todo el mundo, a todo el que le guste, por supuesto, y lo prefiera. Pero sí, interviene mucho tener tiempo. El ocio es importante, el ocio para las personas que de alguna forma crean o imaginan cosas es importante, porque en el ocio piensas, elaboras, fabricas ideas casi completas, y luego viene lo que es taller, carpintería, albañilería, y pintura. Pero todo siempre parte de la idea.

Había un escultor cubano, Ángel Íñigo, de la provincia de Guantánamo, un campesino que un día salió de su casa y vio una loma que había al lado, una loma de piedras, y, en vez de ponerse a arar, agarró un hacha y le empezó a caer a hachazos a una piedra. Todo el mundo dijo que estaba loco, y en esas piedras empezaron a aparecer animales. Y existe todavía el Zoológico de Piedras, en un lugar que se llama Yateras, ahí está. Y es toda una loma que está llena de esculturas maravillosas que hizo ese campesino.

Yo lo conocí, y una de las veces que estuve ahí, le pregunté: “Ángel, ¿cómo a ti se te ocurrió?” No me acuerdo si es un elefante que está peleándose con una serpiente, una cosa así, pero son cosas enormes, del tamaño de este cuarto, inmensas y perfectas. Y me dijo: “Todo lo que se piensa bien, sale bien”.

Te has identificado durante toda tu carrera con la premisa de hacerte preguntas, de cuestionar, también he visto que te identificas mucho con la palabra aprendiz, ¿no? También recuerdo muy bien que en la canción ‘Escaramujo’ dices que vives de preguntar y que saber no puede ser lujo. ¿Has encontrado respuestas a través del arte durante estos 50 años? ¿Cómo te has sentido con todos esos cuestionamientos que has tenido, y en dónde has encontrado las respuestas?

Soy más de hacer preguntas que emitir respuestas. He tenido satisfacciones y compensaciones que ni siquiera imaginaba que iba a tener. Pero, respuestas… ¿pa’ qué sirven las respuestas? Pa’ hacerse nuevas preguntas, eso es para lo que sirven, no sirven para otra cosa.

¿Consideras que parte del bloqueo a Cuba se ha reflejado también musicalmente en tener bloqueos —digo, si es que existen— en la Academia de la Música, en el Latin Grammy o cosas así?

¿Lo dices porque yo no he estado ahí? Ellos me invitaron, no me acuerdo si fue en el 2015 o en el 2016, o en el 2014. Ellos me invitaron a entregarme un Grammy por la Excelencia Musical, creo que se llama. Pero yo estaba muy metido en la cosa de los conciertos en los barrios y todo eso, estaba trabajando mucho en esa época, y les pregunté si ellos podían darme el Grammy en un concierto de barrio, los invitaba a que vinieran a Cuba para eso, y me dijeron que no, que era un lío para ellos, porque si lo hacían por una persona de ir a otro país, tenían que hacerlo por otra. Me dieron todas esas explicaciones, y que yo tenía que ir a Las Vegas, que es donde se hace eso, ¿no? Y entonces, muy tentador ir a Las Vegas, realmente no he estado en Las Vegas, pero no podía en ese momento. Ellos me tuvieron en cuenta esa vez, y es bueno que se sepa que no pudimos encontrarnos, sencillamente.

Uno esperaría que hubieras estado nominado muchas más veces…

Eso depende también de estar en ese mundo, y yo realmente no soy de ese mundo. Por eso, agradezco todavía más que hayan tenido ese gesto, porque yo no soy parte de ese mundo de la luminaria y esas cosas [risas]. Que no tengo nada en contra de ese mundo, está muy bien que exista, eso es parte del entretenimiento de la gente, además hay muy buenos, extraordinarios artistas en ese mundo, sin duda. Pero no es lo mío.

Después de, y tú me corriges, pero creo que han sido 25 álbumes, o quizás más.

No, yo creo que son 20. Han habido álbumes que no he hecho yo, que los han hecho casas disqueras con las que estuve en algún momento, son compilaciones, por ejemplo. Polydor en México una vez sacó una vez algo, en Chile también hicieron algo. Pero creo que lo que he hecho son 20 o 21 discos, una cosa así.

Y entre esos 21 álbumes, ¿cuáles son tus preferidos? En términos generales.

Realmente nunca he pensado en eso. El álbum mío preferido… A mí me gusta Al final de este viaje, lo hice en dos sesiones de grabación [risas] después de terminar una gira tremenda por España, como de dos meses, estaba loco por llegar a Cuba, y eso lo había apartado el cubano que nos llevaba a nosotros, para en los dos días finales que estábamos en Madrid, yo grabar el disco ese, y fue así.

Grabé una mañana la primera mitad y al día siguiente grabé la otra mitad, y cuando terminé la última canción, de ahí salí para el aeropuerto, porque el estudio de grabación, que se llama Sonoland, estaba ahí donde está el aeropuerto, en Barajas, Madrid. Ahí terminé, cogí un taxi, me fui al aeropuerto y vine para acá. Ese lo hice así, rapidísimo.

Por eso me gusta y porque tiene canciones que no hubiera puesto jamás en un disco, las puse así un poco por darle en la cabeza [risas]. Canté algunas que estaban medio prohibidas aquí en Cuba. Dije, “Voy a cantar lo que me da la gana”, “Canta lo que tú quieras”. Y gracias a eso salieron algunas canciones.

No sé qué decirte, me gusta uno de mis discos más desafortunados, porque cuando fue a salir, la casa de discos que me llevaba fue vendida a una trasnacional y no prosperó para nada, fue un disco del año 2000 o 2001, que se llama Expedición, donde hice todos los arreglos para orquesta, orquesta sinfónica, orquesta de cámara. Me metí en eso, fue un capricho que tuve: “Quiero escribir todos los arreglos”. Y es un disco que resultó de mucho esfuerzo, en el sentido de trabajo, tuve que trabajar como un loco, escribir como un loco. Y, en general, no son perfectos los arreglos, ahora los oigo y los hubiera cambiado, los hubiera mejorado, pero me gustó porque es un disco atrevido, muchas canciones las construí a partir de la música. Primero hacía las músicas, los arreglos, y después les ponía las letras.

Eso me pasó también en una de las canciones de mi primer disco; ‘En el claro de la luna’ fue la que olvidé hace un rato decirte que había dos canciones que había compuesto para mi primer disco. Una fue ‘Sueño con serpientes’ y la otra ‘En el claro de la luna’.

Para ‘En el claro de la luna’ hice toda la música, hice el arreglo orquestal, también para cuerda, y es que para ese disco me faltaba ese ambiente lírico, sedoso de las cuerdas. Y por eso lo hice. Me acuerdo que, en el estudio, el día que fui a grabarlo, que estaba poniendo voz, ahí mismo escribí la letra: “En el claro de la luna / Donde quiero ir a jugar / Duerme la reina fortuna / Que tendrá que madrugar”; todo eso lo escribí ahí pa’ cantarlo. En fin, realmente no tengo ningún disco preferido. El que estoy haciendo siempre es el que me gusta más [risas].

Por varias décadas tuviste una audiencia realmente joven, los jóvenes siempre se han identificado con tu música, con tu mensaje, y creo que ha sido también un impulso de esta generación para manifestarse, pero también, de repente en la última década cada vez más manifestarse resulta siendo peligroso o delicado…

Sí, sí, riesgoso.

¿Qué has sentido durante todos estos años en que tus canciones han inspirado a una generación a manifestarse?

Pues no creo que sea tanto así, que las canciones hayan inspirado, lo que inspira a la gente a manifestarse son sus realidades, y las canciones lo que hacen es acompañar. Las canciones sirven para eso, para acompañar, acompañan a la gente, van con la gente y cada cual le da su propia interpretación. Las canciones no se terminan de hacer nunca, en realidad, porque cada persona nueva que la conoce y la interpreta y la hace suya, tiene sus razones muy particulares para hacerlo.

No hace mucho, hace unos años, pocos, supe que en unas manifestaciones en Madrid, por ejemplo, los jóvenes habían cantado ‘La era está pariendo un corazón’. ¿Qué te puedo decir? Me sorprendió muchísimo, uno no se espera que pasen esas cosas. Premios que nos da la vida, de pronto. Y gracias por esas cosas. Es una canción de un joven, la hizo un joven que pensaba que valía la pena quemar el cielo, si era preciso, por vivir.

Y mira que, en ese mismo tema, a través de todos estos años en América Latina, han existido doctrinas de callar, intimidar, exterminar activistas, ambientalistas o cualquier persona que sea un obstáculo o contradiga a lo establecido, y especialmente a los grandes grupos económicos. Entonces, ¿te sentiste en riesgo, a través de todos estos años, en algún momento gracias al poder de la música, que mueve millones de audiencias?

Nunca he pensado en eso. La verdad es que esa es una idea que nunca se me ha ocurrido. Mira cómo mataron a Víctor. Pero es que había también una situación ahí creada de odio. No es al primero que matan. En fin, nunca he pensado en eso, la verdad.

Creo que le debo una canción, es muy fuerte lo que está pasando actualmente, porque existen esos grupos poderosos interesados en la guerra, porque son los que producen las armas, y son los que están amando todo este lío; tienen un poder tremendo y los presidentes tiemblan evidentemente cuando esa gente mete presión, yo no sé por qué.

Yo no sé los entresijos de eso, los desconozco. Algún día se va a saber, todo eso se va saber, cómo son esas presiones. Lógicamente también hay presidentes y decisores que son más afines a esas ideas, y otros que no son tan afines, pero a los que presionan y los obligan. Mira ahora mismo lo que se está dando en Europa con el gasto militar.

Sí, que Trump quiere obligar a España a que use el 5 %.

A que sea el 5 %, y Sánchez se le paró y dijo que no. Y podrás tener las contradicciones con Sánchez que tú quieras, pero en eso se ha portado como un gran valiente.

Claro, pero es como si estuviera en la obligación de comprar armas porque sí, ¿no?

Yo creo que es una forma de hacer comercio con eso y todo esto que ha pasado, este bombardeo es para crear ese militarismo, y para crear una falsa visión de que hacen falta las armas, porque los iraníes “son malos”; todavía nadie ha demostrado que quieren hacer una bomba atómica, eso no se ha podido mostrar. Y la otra cosa es también el “antirrusismo” que hay, el miedo a Rusia. El rollo que tiene Rusia con Ucrania es muy particular entre Rusia y Ucrania, no es con Europa. Y no apruebo la invasión rusa a Ucrania, no, no estoy justificando eso. Ucrania fue parte de Rusia durante muchos años, la mitad de Ucrania habla ruso. Y los reaccionarios ucranianos que tomaron el poder estaban bombardeando toda esa parte rusa, llevaban dos años cayéndole a bombazos a toda esa gente y obligándola a huir.

En fin, es muy complejo, pero lo terrible de todo ese mundo es… Ahora que digo complejo, el complejo militar industrial. ¿Tú sabes que Eisenhower habló de eso? El presidente Eisenhower, que fue general, el jefe de las trompas norteamericanas en la Segunda Guerra Mundial en Europa.

Cuando tuvo la presidencia después, un día habló sobre el peligro que significaba para la democracia de Estados Unidos el complejo militar industrial. Y él era general. Hay que retomar ese discurso de Eisenhower, hay que combatir a los fabricantes de armas. Esa gente está condenando a cientos de miles de personas a morir, a jóvenes, a separarlos de su familia, a llevar la desgracia a tantos hogares, a tantos países. Son gente que nace y no sabe que su destino es ese, pudiendo haber sido otro. Por aquellos sinvergüenzas que lo que hacen es fabricar armas y ganar dinero con eso. Es algo inconcebible, es inadmisible. Esas cosas sí me motivan y sí me encabronan, perdona la palabra.

Y ¿qué opinión tienes del genocidio en Palestina a manos de Israel?

Eso es una vergüenza, una vergüenza humana. El mundo está viviendo un momento de desmoralización muy fuerte. Que ante los ojos de la humanidad se le esté haciendo lo que se le hace a Palestina, luego sale el otro y dice que no, que se va a quedar con toda esa parte de Gaza, y que luego se la va a vender a los israelíes [risas incrédulas]. Esta gente se cree los dueños del mundo. Mira, Dylan lo habló en algunas canciones del principio, ‘Masters of War’ y ‘With God On Our Side’.

Que también tiene que ver con una idea de Adam Smith, un economista de 1700: “Todo para nosotros, nada para los demás”.

Ni más ni menos, y que cada vez que va Estados Unidos a una guerra, todos dicen, “Por suerte Dios estaba de nuestra parte. Dios nos ayuda. Dios está con nosotros” [risas]. Es terrible, y la canción se llama “Con Dios de nuestra parte”. Me acuerdo que la última estrofa dice: “Y esperemos que en la próxima guerra también esté de nuestra parte”, porque se supone que la próxima es con bombas atómicas, ¿no? Y la otra de ‘Master of War’, es también terrible, es la filosofía esa que ha tenido siempre ese país de meterse en todas partes y de hacer lo que le da la gana, y todo es para robar, todo el mundo sabe que es para eso, es una inmoralidad. Y ¿cómo quieren que la gente se porte bien si los que mandan son así? ¿Cómo quieren que de ahí para abajo nadie se mueva, todo el mundo esté atildadito? Es imposible, no hay moral; si no hay moral allá arriba, ¿cómo puede haber moral abajo? Son los que enseñan, son los visibles. Como si los maestros se dedicarán a eso; es inadmisible, es muy ofensivo y da mucha rabia.

A través de 58 años de carrera, me imagino que tienes millones de recuerdos de momentos especiales, de momentos difíciles, pero cuéntame un par de momentos que hayan partido en dos tu carrera como artista…

Pudiera ser esa etapa del grupo de experimentación sonora en que tuve el privilegio de estar junto a músicos extraordinarios, y, sobre todo, tres maestros que tuvimos que me enseñaron mucho. Leo Brouwer era el director del grupo, es uno de los músicos más importantes de la historia de Cuba, sobre todo del lenguaje de la música más contemporánea. Un hombre que creció componiendo, que cambió la historia de la guitarra con sus composiciones, ese fue nuestro director.

Estaba Fred, Federico Smith, un norteamericano que nos enseñaba armonía y composición, que se fue de Estados Unidos porque no soportaba a su país. Se fue a finales de los 50 para México, y se metió en el desierto de Sonora y enseñó a los indios huicholes a tocar instrumentos de metal. Y actualmente esas bandas de indios que existen, que tienen instrumentos de metal, es gracias a ese trabajo que él hizo durante ocho o diez años que estuvo ahí con los huicholes. Y Fred entonces vino para Cuba, triunfó la revolución cubana, vino para acá y se metió en el teatro musical, y después Leo lo reclutó para que nos diera clases a los muchachos del grupo. Estaba tan influido por la experiencia que había vivido en México, que no se sentaba en la silla, sino que se agachaba en los rincones como hacen esas comunidades, que no tienen sillas, sino que se sientan agachados. A veces era rarísimo de pronto verlo, hablaba muy mal español, con mucho acento norteamericano. Un hombre maravilloso, murió en Matanzas, dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Matanzas.

Y, luego, el tercer maestro era Juan Elósegui, tocaba viola en la Sinfónica Nacional, y era uno de los hombres más simpáticos, todo lo que sé de solfeo, todo lo que sé de estructuras musicales, toda mi comprensión de la música como ciencia, se lo debo a él. Era un gran amigo para mí, una persona inolvidable. Juan Elósegui cocinaba muy bien también. Terminábamos la clase y nos llevaba a su casa, y nos hacía unos “arroces con busca”. Cuando le preguntamos que por qué “con busca”, decía: “Abre el refrigerador y busca, lo que tú encuentres ahí [risas] se lo echamos al arroz”. Era un tipo fabuloso.

Esa etapa, y haber compartido con gente de la estatura de Emiliano Salvador, un músico extraordinario, de Puerto Padre, es el que toca el piano en mi primer disco con Pablo, con Eduardo Ramos, con Noel Nicola, con Sara González, con Pablo Menéndez, con todos, Leonardo Acosta, mi hermano Sergio Vitier. Esa es una etapa importante de mi vida.

Sé que estás haciendo un nuevo disco, y ahora que hablamos de que intentas que tus discos sean diferentes, ¿qué viene en este nuevo disco y qué objetivos tienes tanto musicales como líricos?

Líricos, ¿te refieres a la literatura? Ahí siempre hay cierto objetivo: al menos no hacer el ridículo. Y lírico en el sentido estricto de la emisión, no se puede esperar mucho de mí en estos momentos [risas]. Los años no perdonan. Y también la cantidad de tiempo que llevo sin hacer conciertos, sin cantar, eso se paga también, te pasa cuenta.