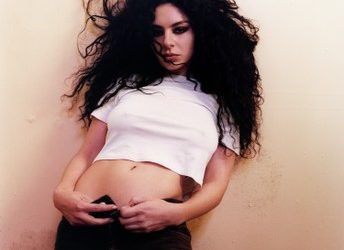

Nidia Góngora: “La música es un ritual, una forma de vida y una herramienta de sanación”

Nidia Góngora, cantora de Timbiquí y una de las voces más representativas del Pacífico colombiano, lanza su primer álbum como solista: Pacífico Maravilla. Este trabajo discográfico, que reúne once canciones y colaboraciones con figuras como la cubana Daymé Arocena y la poeta costarricense Shirley Campbell, es mucho más que un disco: es un homenaje sonoro a su tierra, un manifiesto de vida y una ofrenda a sus raíces africanas, indígenas y afrodescendientes.

Grabado en gran parte en su pueblo natal y acompañado por las voces de mujeres mayores y jóvenes, Pacífico Maravilla es una propuesta que fusiona tradición y contemporaneidad, que canta al río, al manglar, al duelo, a la maternidad, a la sanación. La producción cuenta con el respaldo de músicos y productores de talla internacional como Jake Savona y Francisco “Kiko” Castro, y representa un salto decisivo en la carrera de una artista que ha dedicado su vida a salvaguardar la memoria musical del Pacífico sur.

Luego de su presentación en el Festival Petronio Álvarez, Góngora continúa su gira internacional llevando su ritual musical a escenarios en Bogotá, Medellín, Estados Unidos, Madrid, Barcelona y Moscú. En esta conversación íntima, en medio de su gira, Góngora habla de su conexión con África, la espiritualidad de su canto, el legado de su madre y su abuela, y del poder sanador de la música como camino de resistencia y amor.

Nidia, la humanidad viene de África, y por ende la música también. La música africana tiene una fuerte conexión con lo divino. ¿Cómo sientes esa herencia africana en tu música?

Sin duda, la música afro, la música de la diáspora en el mundo, y me atrevo a decir que casi todas las músicas, tienen una raíz africana profunda. Esa memoria sigue viva hoy. En el caso del Pacífico colombiano, se conservan muchos de esos elementos: los ritmos, la sonoridad, la espiritualidad y los rituales. Afortunadamente, todavía se mantienen vivos en nuestras comunidades.

Esos saberes se han transmitido de generación en generación. No solo han sido adoptados, han sido adaptados, resguardados, difundidos y cuidados con detalle para que no se pierdan. Por eso nuestra música es rica, porque refleja un sincretismo: hereda de la cultura africana, pero también de la indígena y de la europea que llegó, sobre todo, con los curas.

Y en tu música eso se siente. Hay una tradición viva. Me llamó la atención cómo en tus presentaciones siempre está presente la imagen de tu mamá. ¿Qué papel ha jugado esa tradición familiar en tu formación como artista?

Desde niña estuve rodeada de mujeres sabias. Me crié con mis abuelos paternos, pero mi mamá siempre estuvo cerca. Mi abuela era una mujer muy espiritual, conectada con la naturaleza, con la selva, con la medicina ancestral. Conservaba los saberes que heredó de su abuela y su madre. Y mi mamá venía de una familia de cantoras y músicos. Además, era partera, sabía de medicina tradicional, y era una de las cantoras más reconocidas de Timbiquí.

Ellas me envolvieron desde pequeña en esos rituales que hacen parte de la vida diaria en mi pueblo. Para nosotros, cada etapa de la vida tiene su propio rito. Por ejemplo, el nacimiento no es solo asunto de la familia directa; toda la comunidad celebra. La crianza es colectiva. Y cuando alguien muere, lo despide el pueblo entero, con cantos y alabados durante nueve noches. Un año después, se hace otra ceremonia: el cabo de año.

Recuerdo desde pequeña escuchar en la madrugada a 200 o 300 personas cantando alabados. Es una sensación que no se puede explicar. En mi comunidad, la muerte no es el fin. Es una mudanza del alma a otro plano. Por eso el acompañamiento no termina con el funeral; la presencia de los que partieron sigue con nosotros.

Cuando estoy en un escenario, están mi mamá y mi abuela conmigo. Cada canción es un acto ritual, un acto de amor y de resistencia. Ellas lucharon para que ese legado no se pierda, y yo soy una extensión de su existencia. Mi música está profundamente marcada por ellas y por todas las mujeres que han defendido nuestra forma de vida.

Tu música es sincretismo. Une pasado, presente y futuro; África, Europa y América. Es un fenómeno complejo que nos define. ¿Cómo ves tú esa expansión del ritual musical, cómo ha llegado tu arte a otros públicos más allá del territorio?

Es una decisión, pero también una responsabilidad. Como cantante tengo el deber no solo de preservar y transmitir, sino también de difundir este legado. La música que hacemos en el Pacífico es valiosa, pero por mucho tiempo ha sido invisibilizada. Cuando uno asume esa misión, tiene que buscar caminos para llevarla más allá del territorio, sin desarraigarla.

Yo salí de Timbiquí hace muchos años con esa idea clara: mostrarle al mundo una cara de Colombia que ha sido negada. Viajé por distintos países y me encontré con gente que ni siquiera sabía que la marimba o los cantos del Pacífico eran parte de Colombia. Me asociaban con cualquier lugar, menos con este país. Así que empezó una labor titánica: llevar la música desde su forma más tradicional, pero también buscar maneras de dialogar con otras culturas sonoras.

Empecé a colaborar con otros artistas, a explorar fusiones, a abrir puertas. Y esas puertas me permitieron sembrar curiosidad: por la región, por su gente, por su historia. Cada escenario al que he llegado ha sido una oportunidad para romper esa barrera de desconocimiento. También ha sido importante el trabajo de ustedes, los medios, los aliados que ayudan a visibilizar esto que ha sido históricamente marginado.

Pero cuando sacas esta música de su contexto ritual para llevarla a escenarios industriales, hay un riesgo. Se expone a ser juzgada desde cánones externos: qué es bonito, qué es feo, qué vale, qué no vale. Por eso yo no veo mi música como un producto para concursar. No la pongo en un escaparate para que la elijan. La pongo para compartirla. Está allí para quien quiera tomarla como una herramienta de conexión, de empoderamiento, de sanación.

Y justo en esa línea, quería preguntarte sobre el poder sanador de la música. Porque tu música también habla del dolor. Un país como Colombia, atravesado por la violencia, ha encontrado en el arte una forma de resistir y de sanar. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti?

Ha sido vital. La música me ha ayudado a entender la vida, a sostenerme, a transitar el duelo. En Colombia no hay familia que no haya sido tocada por la violencia. Hemos sido víctimas los individuos, pero también los territorios. Enfrentarse a eso y seguir viviendo exige herramientas, y la música ha sido una de las mías.

Desde mi experiencia personal, he vivido muchas cosas difíciles. Pero cantar, escribir, componer, ha sido una forma de canalizar, de procesar, de resistir. He aprendido a usar la música no solo para acompañar la tristeza, sino también la alegría, la reflexión, el silencio. Es una guía que me ayuda a tomar decisiones, a relacionarme con los demás, con la naturaleza, con el universo.

Por eso, cuando canto, no lo hago desde el entretenimiento. Lo hago desde el alma. Desde esa conciencia de que la música puede empoderar, puede sanar, puede reconectar. Lo vimos en la pandemia: el arte sostuvo la salud emocional del mundo entero. Cada hogar encontró en la música, en el arte, un consuelo. Una esperanza.

Así veo yo mi oficio: como un lenguaje universal, pero también como una medicina. Como un camino para vivir con más dignidad, con más humanidad.

Carlos Rendón

Nidia, tu música es ritual, tradición y sanación. Pero también es una puerta para que otras personas puedan conocer y habitar el Pacífico desde el respeto y el amor. ¿Qué te gustaría decirle al público que se acerca por primera vez a esta cultura a través de tu obra?

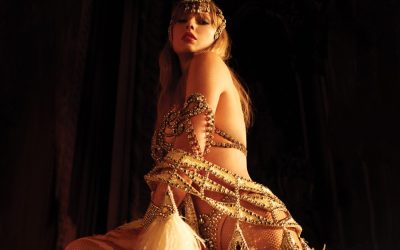

Lo que quiero es invitar a todos a escuchar Pacífico Maravilla. Es un viaje, una invitación a conocer esta región que ha sido olvidada, estigmatizada y aislada, pero que es un paraíso. Un territorio lleno de riqueza espiritual, cultural, natural. Cada canción está pensada para mostrar ese otro rostro del Pacífico, el que no sale en las noticias, el que vibra, el que canta, el que resiste con dignidad.

Para mí, el Pacífico es un lugar que lo da todo: lo da sin pedir, lo da con generosidad, lo da con amor. Y por eso mismo estamos llamados a cuidarlo, a protegerlo y a habitarlo desde otros valores: desde el respeto, desde la justicia, desde la solidaridad.

Mi música es apenas una puerta. Quien se atreva a cruzarla, va a encontrar historias, memorias, paisajes, enseñanzas, luchas y mucha belleza. Belleza profunda, real. No perfecta, pero sí poderosa.

¿Y dónde puede la gente conectarse con ese universo que propones?

Te cuento que ya inicié la gira mundial Pacífico Maravilla. Me estaré presentando este mes en varias ciudades de los Estados Unidos, así como en Rusia y terminar en octubre en España. Es una oportunidad para hacer ese viaje al Pacífico. Un viaje sonoro, espiritual, emotivo.

Y claro, la invitación también es a seguir escuchando el álbum, a compartir esta música, a dejarse tocar por ella. Porque no solo se trata de conocer otra cultura: se trata de reconocernos como parte de algo más grande. De una memoria común que viene de África, que pasó por nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras comunidades, y que hoy sigue viva en cada canto, en cada tambor, en cada paso que damos.

Muchas gracias, Nidia. Tu voz nos recuerda que la música es mucho más que sonido: es alma, es raíz, es camino. Gracias por compartir tu historia, tu fuerza y tu visión con nosotros.

Gracias a ti. Un placer. Bendiciones.