El dictador en la gran pantalla: del miedo a la parodia

Hablar de un dictador es hablar de dictadura, porque la figura no existe sin la maquinaria que lo rodea. Una dictadura no es simplemente un “mal gobierno”. Es una estructura política que se define por la concentración del poder, por la eliminación de los contrapesos y por la creación de un ecosistema de miedo. El dictador manda, pero lo hace a través de un tejido de instituciones que ya no cumplen funciones democráticas sino represivas como los tribunales que condenan sin justicia, los policías que se convierten en ejércitos internos, las escuelas que adoctrinan y los medios de comunicación que, como aparatos de reproducción ideológica del Estado, repiten consignas como letanías. La dictadura es totalizadora porque no admite un afuera. Quiere colonizar tanto la esfera pública como la privada, y el miedo se convierte en la forma más efectiva de gobierno.

El siglo XX fue un laboratorio de dictaduras. En Europa, Hitler y Mussolini llevaron el fascismo al paroxismo, cada uno a su estilo, pero ambos con el mismo resultado de guerra, persecución y exterminio. Stalin, desde el comunismo, perfeccionó la lógica del terror interno y mostró que la ideología importa menos que el mecanismo de control. Franco prolongó la sombra del fascismo en España durante casi cuatro décadas, demostrando que una dictadura puede ser duradera y flexible, capaz de adaptarse a los intereses internacionales de cada momento. En el sur de Europa, António de Oliveira Salazar en Portugal montó un régimen autoritario basado en el catolicismo conservador y la policía secreta, menos sangriento que otros, pero igualmente represivo en su capacidad de sofocar cualquier oposición.

En América Latina, la lista es larga y dolorosa. Trujillo en República Dominicana instauró un reinado del terror que duró más de 30 años, con asesinatos, masacres raciales y un culto a la personalidad que rozaba lo grotesco. Pinochet en Chile y Videla en Argentina encabezaron dictaduras militares donde la desaparición forzada se convirtió en política de Estado. Stroessner en Paraguay gobernó con mano de hierro durante 35 años, combinando corrupción, represión y clientelismo. El “Plan Cóndor”, coordinado entre varias dictaduras del Cono Sur en los años setenta, mostró que la represión podía internacionalizarse, con servicios de inteligencia compartiendo información para secuestrar, torturar y eliminar opositores más allá de las fronteras.

África también conoció dictadores que marcaron a fuego la historia del continente. Idi Amin Dada en Uganda se ganó fama de brutalidad sin límites, con purgas, asesinatos, canibalismo y un desprecio absoluto por la vida humana. Mobutu Sese Seko en Zaire (hoy República Democrática del Congo) se enriqueció obscenamente mientras hundía al país en la miseria. En Libia, Muamar Gadafi construyó una dictadura excéntrica, sostenida por la violencia y por una mezcla de populismo y represión.

En Asia, Mao Zedong en China impuso un régimen que dejó millones de muertos a través de hambrunas y purgas políticas, mientras que Kim Il-sung, y luego su dinastía, consolidaron en Corea del Norte uno de los sistemas más herméticamente represivos del planeta. Pol Pot en Camboya llevó la lógica del genocidio al extremo, exterminando a buena parte de su propia población en nombre de una utopía agraria.

Lo inquietante es la recurrencia. La ideología cambia, la geografía cambia, los métodos se adaptan, pero la esencia se repite. Sin importar si se habla de la extrema izquierda o la extrema derecha, la dictadura significa una concentración absoluta de poder, aniquilación del adversario, control del relato y administración del miedo. Y con cada dictador la historia se repite con matices locales de un pueblo reducido al silencio, una nación convertida en escenario del culto al líder, generaciones marcadas por la violencia y por la memoria de lo que no se podía decir en voz alta.

Sin embargo, lo más perturbador de las dictaduras es que no terminan cuando el dictador muere o es derrocado. Sobreviven en la memoria colectiva, en las cicatrices de los que resistieron y en los silencios heredados por quienes crecieron bajo ellas. Se transmiten como una sombra en la cultura, en el miedo que aún se palpa en ciertas generaciones al hablar de política, en la normalización de la violencia como lenguaje social. Cada dictadura produce no solo víctimas y verdugos, sino también narrativas que circulan en los libros de historia, en los testimonios, en la música, en la literatura y, de forma particularmente poderosa, en el cine.

El séptimo arte ha sido uno de los grandes espejos y también uno de los campos de batalla de la memoria frente a la dictadura. Ha servido para parodiar a los dictadores, despojándolos de su aura de poder; para denunciarlos con crudeza, mostrando sus crímenes sin filtros; y también, a veces, para explorar la ambigüedad de los regímenes autoritarios y el magnetismo oscuro de quienes los encabezaron. Esa tensión, entre la risa, la condena y la fascinación, explica por qué el dictador, figura trágica y grotesca a la vez, ha ocupado un lugar tan recurrente en la gran pantalla.

La primera imagen que suele venir a la mente cuando se habla de dictadores en el cine es la de Charles Chaplin imitando a Hitler en El gran dictador (1940). En plena Segunda Guerra Mundial, Chaplin se atrevió a ridiculizar al tirano más temido del siglo XX, y lo hizo desde la sátira, usando la risa como arma contra la solemnidad del poder. La película no solo se adelantó al horror que vendría, también marcó un punto de inflexión: la comedia podía perforar el miedo, el cine podía despojar de majestuosidad al dictador, mostrándolo como un bufón atrapado en su propio ego. En la famosa escena del globo terráqueo, Chaplin desmontó la fantasía de grandeza para mostrarla como infantilismo grotesco. Ese gesto político (reírse en la cara del poder absoluto) abrió un camino que después recorrerían otros cineastas con mayor o menor irreverencia.

Pero antes incluso de que Chaplin ridiculizara a Hitler, ya existía un precedente fundamental en la comedia. En Sopa de ganso (1933) de Leo McCarey, los Hermanos Marx inventaron el país ficticio de Freedonia y colocaron a Groucho como su líder, Rufus T. Firefly, un dictador tan incompetente como delirante. La película era una sátira pura que parodiaba el nacionalismo, la arbitrariedad del poder y la facilidad con la que una nación podía lanzarse a la guerra por caprichos absurdos. En los años treinta, cuando Europa se acercaba al fascismo, la burla de los Marx era un comentario feroz y adelantado sobre la estupidez de los regímenes autoritarios.

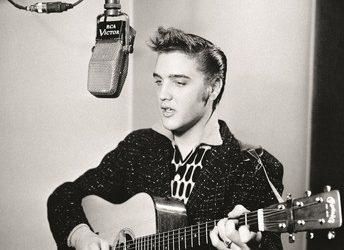

Pero si el cine podía ridiculizar al dictador, también podía glorificarlo. Y ningún régimen lo entendió mejor que el nazismo. Leni Riefenstahl, cineasta oficial de Hitler, filmó El triunfo de la voluntad (1935) obra infame, pero perfectamente ejecutada que elevó la estética del totalitarismo a niveles nunca vistos. En este documental que celebrara el primer año del ascenso del Tercer Reich, las cámaras convertían los congresos del Partido Nazi en espectáculos coreografiados donde las masas, organizadas como un ejército visual, entregaban su devoción al Führer. El cine dejaba de ser entretenimiento para convertirse en altar político.

El nazismo no se detuvo allí. Veit Harlan dirigió El judío Süß (1940), una de las películas más aberrantes de la propaganda antisemita, que usaba el melodrama para difundir odio y legitimar persecuciones. Con estas producciones, el cine alemán demostró que la ficción podía funcionar como arma cultural tan letal como cualquier discurso. En el otro extremo ideológico, el estalinismo en la Unión Soviética usó la pantalla para fabricar al “padre de la nación”. Mikheil Chiaureli dirigió La caída de Berlín (1950), donde Stalin aparecía como figura paternal, sabio y omnipresente, capaz de guiar a la URSS a la victoria. La película rozaba la hagiografía. El dictador no era un político sino un mito viviente. Otros títulos, como El juramento (1946), reforzaban la misma idea del líder como destino histórico mostrando al dictador como un santo.

Ver hoy estas películas es inquietante. No solo porque sabemos lo que ocultaban (campos de concentración, purgas, genocidios), sino porque muestran hasta qué punto el cine podía crear realidades. En las manos de Riefenstahl, Harlan o Chiaureli, la cámara se transformaba en arma de construcción masiva del mito dictatorial.

Pero si el cine clásico de propaganda construyó al dictador como mito solemne, la cultura popular posterior retomó las premisas de Chaplin y los hermanos Marx para dedicarse a derrumbarlo con humor absurdo, delirante y provocador. Aquí el tirano deja de ser un monstruo temible o un mito intocable para convertirse en caricatura grotesca. La risa podía ser un arma política.

Woody Allen lo hizo en la hilarante y al mismo tiempo profunda Bananas (1971), donde un hombre común, sin quererlo, termina liderando una revolución en un país ficticio de América Latina y se convierte en un dictador improvisado. La sátira apuntaba tanto contra el autoritarismo como contra la ridiculez de las revoluciones que devoran a sus propios hijos. Décadas más tarde, Team America: World Police (2004), dirigida por Trey Parker y escrita junto a Matt Stone, los creadores de South Park, nos mostraban a Kim Jong-il, que aquí aparece como una marioneta sociópata, caprichosa y ridícula, que canta baladas melancólicas mientras maquina planes de destrucción.

La sátira fue tan corrosiva que convirtió al dictador en un muñeco kitsch, más cercano a un chiste patético que a una amenaza real. El mismo dúo ya había hecho lo suyo en South Park: Bigger, Longer & Uncut (1999), donde Saddam Hussein es retratado como el amante gay de Satán, personaje malicioso que mezcla política con un humor escatológico y ofensivo. La figura del dictador, en este registro, se degrada hasta convertirse en pura burla, en un chiste que pierde cualquier aura de solemnidad. Actualmente, satán tiene un nuevo amante de acuerdo con la serie creada por Parker y Stone: Donald Trump.

El dictador (2012) de Larry Charles llevó la farsa a otro nivel. Con Sacha Baron Cohen como el General Aladeen, la película exageraba todos los clichés del tirano contemporáneo asociados con la misoginia, el capricho, el culto a la personalidad, la riqueza desmedida, la represión y la megalomanía. El resultado era exagerado y obsceno, pero justamente en ese exceso estaba su eficacia, ya que recordaba que el autoritarismo no necesita sutilezas para imponerse, tan solo poder y propaganda.

Igualmente incendiaria fue The Interview (2014) de Seth Rogen y Evan Goldberg, donde James Franco y Rogen interpretaban a dos periodistas enviados a entrevistar y asesinar a Kim Jong-un (Randall Park). Lo que empezó como una comedia absurda desató un terremoto geopolítico: amenazas de Corea del Norte, un hackeo masivo a Sony Pictures y la cancelación de su estreno en cines. Nunca una sátira había demostrado de manera tan clara que reírse de un dictador podía tener consecuencias reales.

En conjunto, estas obras prueban que la cultura popular no solo denunció a los dictadores sino que los destrozó simbólicamente, los ridiculizó hasta convertirlos en memes y los bajó de su pedestal para exhibirlos como personajes de comedia negra. Es otro tipo de resistencia, menos solemne, más irreverente, pero igual de política.

En paralelo a estas burlas cinematográficas, la cultura pop fabricó a sus propios dictadores, ya no humanos sino míticos, galácticos o cósmicos, que funcionan como metáforas del poder absoluto. Darth Vader, en la saga de Star Wars (1977) creada por George Lucas, es quizá el tirano más reconocible de Hollywood: un líder enmascarado, símbolo del imperio, encarnación de la obediencia y del miedo. Su figura combina estética militar, fálica, religiosidad oscura y un relato de redención que lo convierte en mito.

Ming el Despiadado, el villano de Flash Gordon (1980) de Mike Hodges y encarnado por Max von Sydow, se convirtió desde las tiras cómicas de Alex Raymond, en la caricatura del dictador absoluto cruel, exótico, teatral, pero igualmente reflejo de los miedos de Occidente frente al “otro” omnipotente conocido como China.

Darkseid, trasladado del cómic al cine en Zack Snyder’s Justice League (2021), representa la dictadura como anulación de la voluntad. Un poder cósmico que no busca dominar cuerpos sino conciencias, reduciendo la humanidad a la obediencia total. Y Thanos, el gran antagonista de los Avengers, justificó el genocidio con argumentos supuestamente racionales. Un dictador con el nombre del dios griego de la muerte que encarna la lógica tecnocrática del mal: matar a millones “por el bien del universo”. La limpieza social.

Estos dictadores de ficción muestran que el cine y los cómics encontraron en el autoritarismo un mito eterno y no son caricaturas gratuitas. Vader, Ming, Darkseid y Thanos reproducen los mismos mecanismos de control y represión de los dictadores reales, solo que proyectados en escenarios fantásticos. Y por eso funcionan, porque en el fondo hablan del mismo miedo histórico, pero disfrazado de épica espacial.

Sin embargo, el cine no se limitó a la sátira para abordar a los dictadores, sino que también lo hizo (y lo hace) desde un registro más crudo, cercano al drama histórico. Un ejemplo clave es La caída (2004) de Oliver Hirschbiegel y protagonizada magistralmente por Bruno Ganz, que llevó al espectador a los últimos días de Hitler en su búnker. Allí el dictador ya no aparecía como el monstruo distante que dicta órdenes a través de la radio, sino como un hombre derrotado, paranoico, patético, incapaz de controlar su propio derrumbe. El filme generó un intenso debate: ¿es posible humanizar al dictador sin caer en la trampa de suavizar sus crímenes? Esa incomodidad explica por qué la película sigue siendo una referencia obligada en la discusión sobre cómo representar el mal en pantalla.

La exploración de dictadores fuera del eje europeo amplió el mapa. El último rey de Escocia (2006) de Kevin Macdonald, retrató al ugandés Idi Amin Dada, encarnado por Forest Whitaker en un papel que le valió el Óscar. La película, al igual que el poderoso documental de 1974 dirigido por Barbet Schroeder, mostraba el magnetismo y la brutalidad del dictador a través de los ojos de un joven médico extranjero (James McAvoy) que queda atrapado en su órbita, fascinado y aterrorizado al mismo tiempo. El dictador no aparece solo como tirano, sino que es también un hombre carismático, capaz de seducir antes de devorar, lo que lo vuelve aún más inquietante.

Algo similar ocurre con La fiesta del chivo (2005) del director Luis Llosa, basada en la novela de su primo, el escritor Mario Vargas Llosa sobre Rafael Leónidas Trujillo. Aquí el dictador dominicano aparece como una figura total, dueña de la política, del ejército y de los cuerpos, alguien que extiende su poder hasta la intimidad más oscura. La película muestra la dictadura como una maquinaria que se mete en la cama, en la familia, en los gestos cotidianos, recordándonos que la represión no siempre se limita a lo público.

En la misma línea, El doble del diablo (2011) de Lee Tamahori, se sumergió en el universo de crueldad y exceso del clan Hussein en Irak. La historia sigue a Latif Yahia, obligado a convertirse en doble de Uday Hussein, hijo de Saddam (ambos interpretados por Dominic Cooper). Lo que aparece en pantalla es una dictadura reducida a un espectáculo sangriento de sadismo, fiestas decadentes y violencia arbitraria. No es el retrato de un dictador en el sentido clásico, sino la radiografía de un poder heredado que se vuelve aún más grotesco al pasar a manos de un hijo cruel y caprichoso.

Además de la sátira y de los retratos directos, el cine también encontró en la alegoría un terreno fértil para hablar de dictaduras. Aquí el dictador no siempre tiene nombre ni rostro histórico, pero su lógica se reconoce en cuanto aparece en pantalla, relacionada con el culto al líder, la represión y el control total de la vida pública y privada.

Un buen ejemplo es Luna sobre Parador (1988) de Paul Mazursky, una comedia política donde un actor norteamericano (Richard Dreyfuss) es obligado a hacerse pasar por el dictador recién fallecido de un pequeño país caribeño. El humor se mezcla con la crítica para parodiar el mito del caudillo eterno que nunca muere, porque el sistema necesita seguir mostrándolo como figura inmortal. El tirano, en este caso, es menos un hombre que un rol que puede ser interpretado por cualquiera, siempre que mantenga intacta la maquinaria del poder.

Más oscura y profética es V for Vendetta (2005) de James McTeigue, adaptación de la novela gráfica de Alan Moore inspirada en el gobierno de Margaret Thatcher. Aquí no hay un dictador de carne y hueso sino un régimen totalitario que gobierna con puño de hierro una Inglaterra distópica. La iconografía orwelliana inconfundible conformada por propaganda omnipresente, vigilancia masiva y un líder televisivo convertido en figura paternal, es tan efectiva como temible. Lo que resuena en la película no es solo el eco del fascismo europeo del siglo XX, sino también los temores contemporáneos sobre el control estatal, el poder de la tecnología y la fragilidad de las libertades civiles. La dictadura se convierte en símbolo del miedo moderno, en un sistema capaz de justificarlo todo en nombre de la seguridad.

En la surrealista The Death of Stalin (2017) de Armando Iannucci, el dictador ya está muerto cuando comienza la historia, pero su sombra domina cada plano. La película convierte la sucesión de Stalin en una comedia negra despiadada de ministros torpes, ambiciones desmedidas, conspiraciones ridículas y miedo paralizante. Lo aterrador no es solo la represión, sino la burocracia incompetente que gobierna en su nombre. El tono satírico muestra hasta qué punto un régimen puede ser tanto un aparato de terror como un circo grotesco. Iannucci logra algo valioso al exponer el absurdo del poder sin restar gravedad a sus consecuencias.

El chileno Pablo Larraín, en El conde (2023), abordó la figura de Augusto Pinochet desde la fábula vampírica. En su relato, el dictador chileno (Jaime Vadell) es un no-muerto de 250 años que sigue alimentándose de la sangre de su pueblo. El recurso fantástico le permitió a Larraín reírse del mito de la inmortalidad del poder y, al mismo tiempo, recordar que la impunidad del régimen todavía ronda en la memoria chilena. Convertir a Pinochet en vampiro fue un gesto político y artístico que no solo denunciaba sus crímenes, sino que mostraba la persistencia de su figura como un espectro que se niega a desaparecer.

Estas alegorías recuerdan que el dictador no siempre necesita llamarse Hitler, Pinochet o Trujillo. A veces basta con evocar la estructura del Estado omnipresente, la voz única y la represión sistemática. En estos relatos, la dictadura se vuelve un mito cultural, un fantasma que no depende de un personaje histórico concreto sino que encarna el miedo universal al poder absoluto.

El cine más reciente ha dejado claro que la figura del dictador no pertenece únicamente al pasado ni al terreno de la fábula cósmica. También se proyecta en el presente, en líderes que aún no son “dictadores históricos” pero que concentran poder y moldean el imaginario político global.

The Apprentice (2024) de Ali Abbasi aborda los años de formación de Donald Trump (Sebastian Stan), cuando todavía era un empresario que aprendía las reglas del juego en Nueva York. La película no se limita a narrar una biografía, sino que nos muestra cómo se fabrica una figura de poder a través de asesores legales, relaciones turbias, medios de comunicación y un instinto casi teatral para la autopromoción. El dictador aquí no aparece como verdugo militar ni como caricatura grotesca, sino como un producto cultural, como marca que aprende a manipular la política como espectáculo.

Algo similar ocurre con The Wizard of the Kremlin (2025) de Olivier Assayas, basada en la novela de Giuliano da Empoli. El filme, protagonizado por Jude Law y Paul Dano, explora el corazón del putinismo a través de la mirada de un asesor ficticio que observa cómo se tejen las narrativas de poder en Rusia a partir de la propaganda, la manipulación mediática, el culto al líder y el control simbólico. No se trata de mostrar a Vladimir Putin como villano de opereta, sino de entender cómo un sistema político fabrica al hombre fuerte como mito nacional y como figura central de un relato geopolítico.

Con estas producciones recientes, el cine contemporáneo nos recuerda que el dictador ya no es solo un caudillo militar o un monstruo histórico. Puede ser también un empresario convertido en líder mediático, o un político que domina el relato cultural desde los pasillos del Kremlin. En todos los casos, lo que importa es el mecanismo: la concentración del poder, la construcción de una narrativa única y la anulación del disenso.