Una masterclass de música colombiana en Buenos Aires

El recorrido comienza con la música y letras de la Bogotá colonial. “Grabado en el Templo Museo de San Agustín, en Villa de Leyva (Boyacá), Del mar del alma recrea lo que podría haber sido una noche de vísperas de Navidad en la Bogotá del siglo XVII a son de guitarras barrocas, flautas, tiorbas, pitos y tamboriles. La grabación se realizó en jornadas que iban desde la puesta del sol hasta la madrugada, ‘para evitar los rumores de la vida moderna’”, explica Jaime Andrés Monsalve en la primera de las 150 entradas que incluye su libro En surcos de colores -Una historia de la música colombiana en 150 discos-, publicado en Colombia por Rey Naranjo Editores.

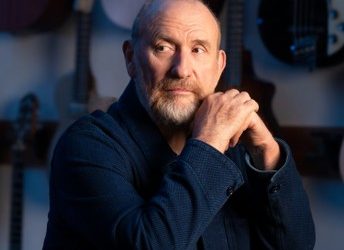

Crítico erudito y melómano consumado, Jaime Andrés Monsalve llega a Buenos Aires para presentar su libro con una masterclass en la Casa Fundación Medifé, Ayacucho 1945, el martes 15 de julio a las 18 hs. La entrada es libre y gratuita.

Oriundo del municipio de Manizales, Monsalve vive desde hace varias décadas en Bogotá. Comunicador Social y periodista egresado de la Universidad Javeriana, actualmente se desempeña como jefe de Programación Musical de la Radio Nacional de Colombia. Ha sido creador y realizador de espacios musicales en la emisora Javeriana Estéreo, redactor del diario El Espectador, editor cultural de la revista Cambio y jefe de redacción y editor internacional de la revista Soho. Sus artículos han sido publicados en The Washington Post (Estados Unidos), El País (España), La Nación (Argentina), Songlines (Reino Unido) y El Malpensante. Ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar en tres oportunidades, no es exagerado definirlo como una enciclopedia musical andante.

Fanático y experto en tango, publicó libros sobre Carlos Gardel y Astor Piazzolla, y compiló sus escritos para la revista El Malpensante en el delicioso libro El ruido y las nueces. Historias asombrosas en la música en Colombia (Editorial Malpensante, 2023).

A través de textos breves, didácticos y sustanciosos, En surcos de colores traza un atractivo derrotero por discos indispensables para trazar un mapa de la música colombiana, con artistas como Pelón y Marín, Rodolfo Aicardi, La Sonora Dinamita, Pacho Galán y su Orquesta, Lucho Bermúdez y Matilde Díaz, Noel Petro, Andrés Landero, Pedro Laza y sus Pelayeros, Carmencita Pernett, Los Corraleros de Majagual, The Speakers, Los Flippers, La Columna de Fuego, Fruko y sus Tesos, Jimmy Salcedo y su Onda Tres, David Sánchez Juliao, Grupo Niche, Totó La Momposina, Aterciopelados, Shakira, Carlos Vives, Antonio Arnedo, Sidestepper, Petrona Martínez, La 33, Velandia y la Tigra, Bomba Estéreo, Puerto Candelaria, Frente Cumbiero, Ondatrópica, Systema Solar, Lido Pimienta, Meridian Brothers y Karol G.

Aquí, cinco fragmentos para anticipar una charla imperdible:

1. Andrés Landero

Yo amanecí

Vampi Soul, 2016 [grabaciones entre 1965 y 1981]

Lingotes de orto de la discografía colombiana en todos los sentidos, las grabaciones del acordeonero, cantante y compositor Andrés Gregorio Guerra Landero (1931-2000) representan el ejemplo más escandaloso de la especulación que ha envilecido a la industria de la compraventa del tesoro vinilero colombiano de antaño. Con valores estratosféricos que alcanzan hasta las cuatro cifras en dólares, los fanáticos buscan este santo grial con el mismo frenesí de cualquier escena de El mundo está loco, loco, loco. Esos trabajos, poderosos y escasos (treinta y ocho aproximadamente, según contara el músico bolivarense), hoy son agujas de consecución inexpugnable entre el pajar discográfico.

Por eso, a la hora de reseñar, nos decantamos por esta compilación, juicioso trabajo de taxonomía cumbiambera con selección sonora de Mario Galeano (Frente Cumbiero, Ondatrópica, Los Pirañas) y textos del selector barranquillero Don Alirio, versados como pocos en los aconteceres del sonido tropical colombiano. Aparte de estar mucho más al alcance por oferta y precio, Yo amanecí soluciona la necesidad de tener, en un solo volumen doble, las más celebradas cumbias del músico, dosificadas a lo largo de su discografía entre paseos, merengues y sones vallenatos. Finalmente fue en ese terreno, el de la cumbia, donde Landero logró expresarse con mayor autenticidad, plenitud y autoridad.

2. The Speakers

En el maravilloso mundo de Ingesón

Producciones Kris, 1968

Por más extraño que parezca, para el momento de la grabación de En el maravilloso mundo de Ingesón, la más representativa de las bandas del naciente rock colombiano no era lo que se dice, precisamente, colombiana.

En ese entonces, The Speakers ya era una especie de multinacional tripartita compuesta por el bajista y cantante bogotano Humberto Monroy, el multiinstrumentista español Rodrigo García y el italiano Roberto Fiorilli en batería. Los dos primeros, miembros fundadores y portadores del estandarte desde 1964, año desde el cual habían grabado cuatro álbumes. Valga decir que, como dato, el tema de las procedencias no tiene mayor importancia que la que tuvo en Argentina la nacionalidad de Luca Prodan o en Venezuela, la de Vytas Brenner.

Lo que sí es significativo es el espíritu de este canto del cisne del grupo, necesitado de dejarle al mundo este híbrido de rock progresivo, psicodelia, folk y canciones de conciencia. Aquel era el punto de despegue para un Fiorilli que quería ahondar en lo primero y un Monroy que unos meses después se inclinaría por completo hacia el mensaje acústico de paz y amor: Y entre ambos, un García que siempre fungió como el más músico, el mejor capacitado y más técnico, responsable de buena parte de la instrumentación de la mezcla final. Cuenta la historia que las disqueras fueron reacias a producir el ambicioso proyecto, y que de esa manera optaron por el camino pionero de la independencia. Primero, crearon un fugaz sello llamado Kris. Después convencieron al disquero Manuel Drezner, dueño de los estudios de grabación Ingesón, para que les regalara unas horas de grabación a cambio de poner en el título, reluciente y flamante, el nombre del local patrocinador.

3. Carlos Vives

La tierra del olvido

Sonolux, 1995

La simple intención de dedicarle un tema a la gaitera del grupo cambió todo. Desde el primer compás, “Pa Mayté”, pieza que abre el álbum, descolocó a los amantes del vallenato que esperaban de La tierra del olvido una nueva aventura por los terrenos de la música de acordeón, como lo fue el exitoso Clásicos de la Provincia. Y había acordeón en “Pa’ Mayté”, sí, pero como nunca antes se le había escuchado: como instrumento melódico en una champeta, tan conectada con África Central como con el universo sonoro del César y La Guajira. Luego, más sabrosura, la primera y breve incursión de Carlos Alberto Vives Restrepo (n. 1961) en el mundo del flow con el “no me pregunten / cuándo me voy…”. Y, acto seguido, quince segundos de la guitarra eléctrica de Teto Ocampo. Todo eso y nada más que eso fue suficiente para que Teto se ganara un lugar y para que hoy esté improvisando, tan poquito que nos duró en vida y tanto que nos dio, en el mismo paraíso reservado para Bopol Mansiamina y Lokassa Ya M’Bongo, sus pares congoleños.

Pero rebobinemos el cassette. Tras probar suerte en la balada y en la actuación —lo segundo menos esquivo que lo primero- el samario Carlos Vives encontró un lugar cómodo. Sucedió a principios de los noventa, con Escalona, un canto por la vida, un producto mixto ideado por Daniel Samper Pizano, guionista, y Bernardo Romero Pereiro, libretista y director. Ya cargando con la fama de su protagónico en otra telenovela llamada Gallito Ramírez, y tras haber demostrado sus dotes de cantante en tres discos previos de balada sin mayor éxito comercial, representar al juglar vallenato Rafael Escalona se le ajustaba como un guante. Tan exitosa como la serie de Caracol TV resultó la grabación de dos volúmenes con su música, con arreglos que ya apuntaban hacia un pasmoso sentido de la modernidad, bajo la responsabilidad de Josefina Severino, leyenda de las bandas sonoras para la pantalla chica.

4. Shakira

Pies descalzos

Sony Music, 1995

Sin las dignidades internacionales de ¿Dónde están los ladrones? (1998), que entró al listado de los quinientos mejores álbumes de todos los tiempos de la revista ROLLING STONE y que sigue siendo la producción en español más vendida de Shakira Isabel Mebarak Ripoll (n. 1977); pero a la vez despojado de la inocencia de sus dos primeros trabajos de 1991 y 1993, prácticamente abjurados por la intérprete, Pies descalzos es un álbum que ve a una niña hacerse grande (en todos los sentidos) mientras pregunta de manera reflexiva por su entorno, por las motivaciones de sus congéneres aquí y allá, por su futuro inmediato y por el convencimiento definitivo de hacerse a un nombre en el star system universal.

Tras este trabajo, las demás producciones de Shakira tendrán un pie —descalzo— mucho más cerca del resto del mundo, sin que el otro necesariamente se mueva de su natal Barranquilla. Con este álbum bisagra y su más de un millón de copias vendidas solo en Colombia poco después de su lanzamiento, veíamos a una artista en madurez, arañando el cenit de la consagración.

El cúmulo avasallante de informaciones extramusicales que nos atropellan a diario alrededor de esta figura cimera del pop mundial que el destino quiso que naciera entre nosotros, y la aparición consecuente de una línea creativa protagonizada por la defensa y el ataque a ritmo de reggaetón, en la que hoy se ven bien reflejados e identificados sus millones de seguidores, de alguna manera nos obliga a volver a la joven de gesto inquietante y mirada confundida de la portada de Pies descalzos.

5. Meridian Brothers

Cumbia siglo XXI

Bongo Joe, 2020

Entre Copenhague y los tradicionales barrios bogotanos de Teusaquillo y Palermo nació en 1998 la propuesta más alucinante, lisérgica y descuadernada que ha conocido la escena independiente en el país. El guitarrista y compositor bogotano Eblis Javier Álvarez (n. 1977), componente de esa generación de músicos que crearon e integran a Los Pirañas, Chúpame el Dedo y Ondatrópica, es el alma y nervio de los Meridian Brothers. Este proyecto unipersonal luego hecho banda, fue concebido en la universidad y perfeccionado durante sus estudios en la Royal Danish Academy of Music, en Dinamarca. Al principio, Álvarez hizo protagónico el empleo de una percusión intencionalmente pueril y minimalista, notas entrecortadas de clarinete y unas guitarras distorsionadas que recordaban mucho más a un sintetizador en su alcance armónico que a un instrumento de cuerdas. Ese andamiaje, que ya desconcertaba a primera, segunda y tercera oída – y aún hoy— llegó hasta nosotros en discos de títulos no menos desopilantes, como El advenimiento del castillo mujer (2005) y Este es el corcel heroico que nos salvará de la hambruna y corrupción (2006). En producción todos recibieron el apoyo de La Distritofónica, sello bogotano aguerrido, kamikaze incluso en su interés por la creación de un fondo vanguardista y experimental. Por medio de esos artilugios, Álvarez logró que su voz fuera a la vez muchas otras para asumir poemas y pensamientos rayanos en la libre asociación de ideas, sobre la base de ritmos descoyuntados y armonías traspuestas.